原创 丁香医生

近日,一女士在某机构连续体检 10 年无异常,却突然被确诊癌症晚期的话题登上热搜,引发大量讨论。

尤其是,该女士在新闻中特意提到,她一直很关注体检中对「癌胚抗原定量」的验血筛查,但这 10 年的体检报告中,她的「癌胚抗原定量」检测结果一直都在正常范围内。

图片来源:微博截图

「癌胚抗原」,简称 CEA,是一种存在于粘膜细胞中的糖蛋白。

你可能对这个名词感到陌生,实际上,它早已出现在许多人的体检报告里。

只不过它常常与其他项目,甲胎蛋白(AFP)、糖类抗原 125(CA 125)、糖类抗原 153(CA 153)、糖类抗原 199(CA 199)、前列腺特异性抗原(PSA)等,捆绑组成一项你可能听说过,宣称能筛查出癌症的体检项目:

癌症/肿瘤标志物筛查

为啥打着「筛查癌症」旗号,却没查出癌症?

「癌症标志物」筛查真的有用吗?

癌症到底要怎么查才靠谱?

一时间,甚嚣尘上,尤其在癌症死亡率仍在攀升的当下——2024 年 2 月,国家癌症中心发布的最新一期全国癌症统计数据显示:每年死于癌症的中国人依然在缓慢上升[1]——回答这些问题显得尤为迫切。

丁香医生特意就这些问题咨询了相关专家,为大家一一作出解答。

「癌症标志物」在医学上有意义

但普通人没必要用它筛查癌症

不卖关子,先上结论——

普通人没必要做「癌症标志物」筛查,目前它还不能有效筛查癌症,更多用于肿瘤患者的治疗效果监测。

「癌症标志物」又称「肿瘤标志物」,是人体内产生的可能与癌症相关的任何物质,比如,甲胎蛋白关联肝癌、糖类抗原 125 关联卵巢癌、前列腺特异性抗原关联前列腺癌等。

这些物质会被分泌到血液、尿液或者粪便中。「癌症标志物」的厉害之处,就在于检测方便,抽一管血便可查。

图片来源:图虫创意

似乎有一条理想的逻辑链条:想要监测体内有没有癌细胞在兴风作浪,只要抽一管血,看看相关数值有无上升,便可知晓。指标升高 = 癌症,指标正常 = 没有癌症。

理想很饱满,现实很骨感,真相是这个链条并不存在:

癌细胞会产生癌症标志物,但也可能不会产生太多;而且,正常细胞也能产生癌症标志物。

这就造成「癌症标志物」不准确——

指标升高 ≠ 癌症

指标正常 ≠ 没有癌症

很多癌症患者「癌症标志物」指标可能正常,而一些健康的人则可能有轻度升高。现实生活中这种案例比比皆是。

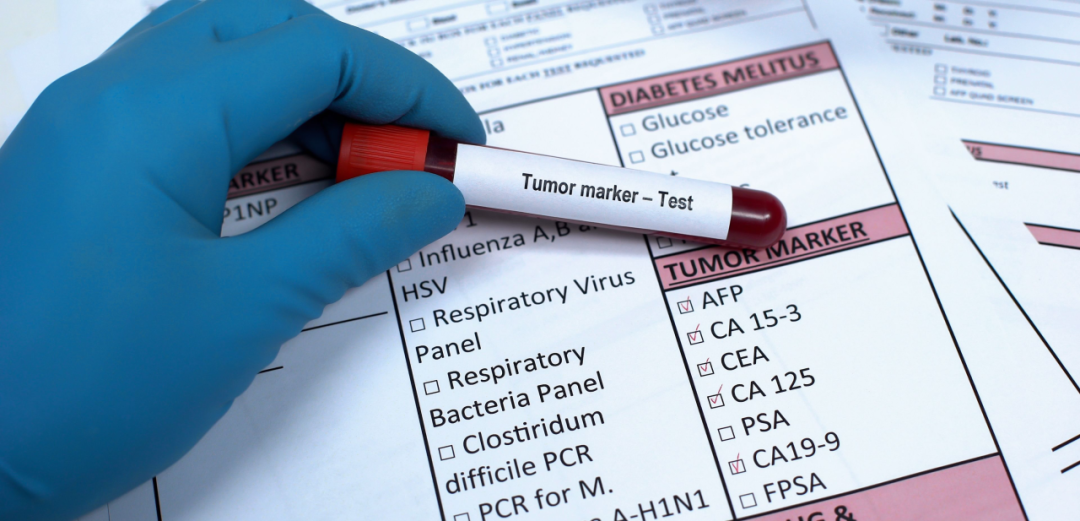

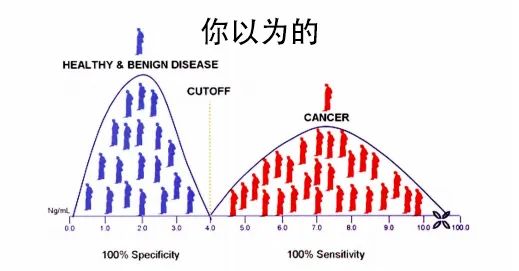

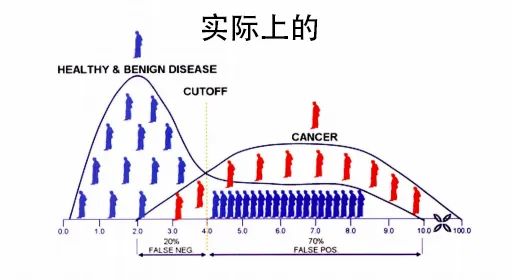

我们希望「癌症标志物」这一筛查技术的数值高低,能将癌症患者、良性肿瘤患者、健康人群,清清楚楚地摘出来

曲线下面积蓝色部分为健康人群及良性肿瘤患者,曲线下面积红色部分为癌症患者。此时筛查技术的特异性和敏感性均达到理想状态的 100%。

图片来源:文献[2]

但现实却是混作一团:健康人群及良性肿瘤患者指标升高,被误诊为癌症患者(假阳性);癌症患者指标正常,被误诊为健康人群及良性肿瘤患者(假阴性)

有部分正常人与癌症患者混在一起了

图片来源:文献[2]

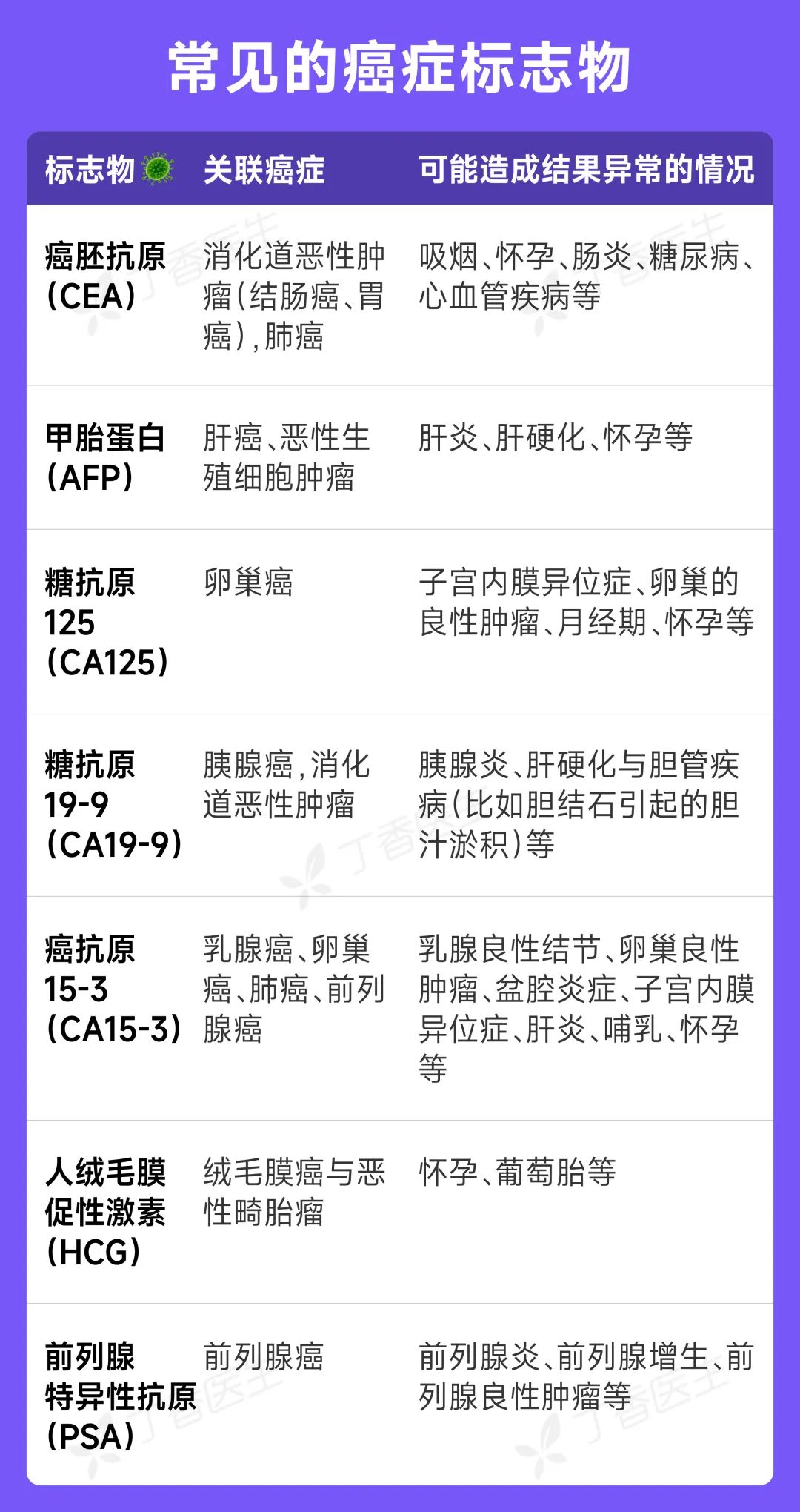

因为影响「癌症标志物」上升的因素实在是太多了。「癌症标志物」升高,可能与癌症相关,但也有可能与其他非癌症的疾病相关。比如——

癌胚抗原(CEA)升高,可能与消化道的恶性肿瘤有关,比如结肠癌、胃癌,也可能和吸烟、怀孕、肠炎、糖尿病、心血管疾病等有关。

甲胎蛋白(AFP)升高,可能与原发性肝癌有关,也可能和妊娠或某些良性肝病有关。

糖抗原 125(CA125)升高,可能与卵巢癌有关,也可能是由月经、炎症引起的。

我们分析了一下几种常见的「癌症标志物」,并总结成一张表格,可以看到升高的原因五花八门

那有没有可能「宁可错杀不能放过」,做了比不做好呢?

恰恰相反,目前的研究数据发现,普通人做「癌症标记物」筛查癌症,并没有比常规筛查更好。

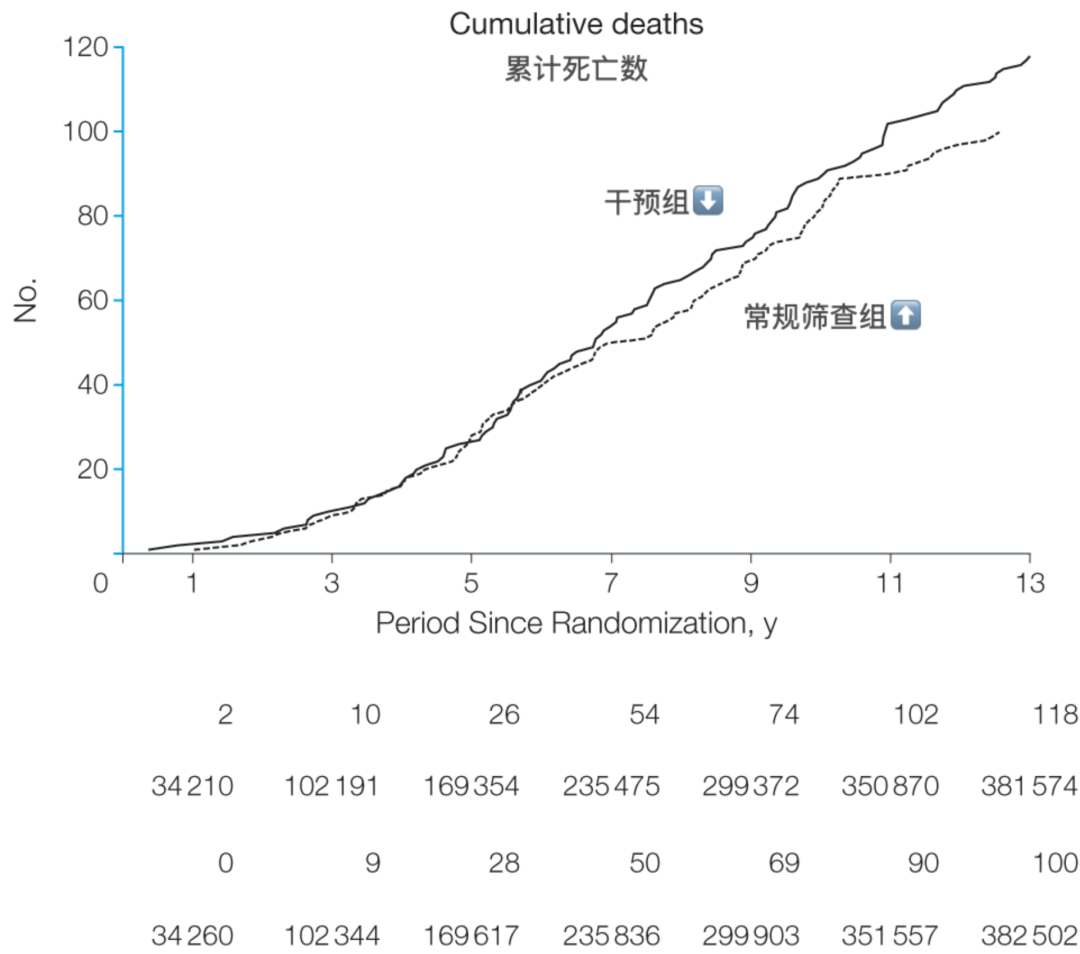

一项持续 6 年并随后对 78216 名女性进行最长可达 13 年随访的卵巢癌研究发现,与常规筛查相比,同时进行糖抗原 125(CA 125)检查和经阴道超声筛查,并没有降低卵巢癌死亡率。[3]

常规筛查组和干预组的累计死亡数几乎趋于同一条曲线

图片来源:文献[3]

普通人因为查出假阳性的升高,不仅要花钱做更多检查进行「确诊」,过程中还要承受本不必要的焦虑恐慌。

所以,与其花大价钱去做「癌症标志物」筛查,不如老老实实做常规肿瘤筛查,把钱花在刀刃上。

不过,「癌症标志物」也不是一无是处,它在肿瘤诊断、疾病分期、治疗监测和预后评估中都有一定作用,更适用于这 3 类人群——

部分肿瘤高危人群:如 40 岁以上的肝炎、肝硬化患者,60 岁以上患有前列腺肥大的老年患者等,可以做肝癌、前列腺癌等肿瘤标志物检测。

疑似肿瘤患者:一些患者在影像检查中发现疑似癌症,就需要做肿瘤标志物检测来辅助诊断和初步分型,但最终的诊断依据仍是病理及影像学等检查结果。

肿瘤患者:肿瘤标志物对患者的预后判断、疗效观察及复发监测等方面有重要参考价值。

普通人不做「癌症标志物」筛查,怎么及时发现患肿瘤呢?

比「癌症标志物」筛查更重要的是

癌症规范化筛查

我们得先接受一个事实——

面对疾病,即便现代医学已经取得长足进步,但它仍然还没那么强大。即便穷尽现代医学所有手段,也未必能「揪出」所有癌症。

现研究证据较为充分和最为推荐筛查的,是以下 4 种癌症

肺癌

高危人群:年龄为 50~75 岁;每年吸烟大于等于 20 包,包括曾经吸烟,但戒烟不足 15 年者;长期被动吸烟者(基本每天接触,超过 20 年);有石棉、铍、铀、氡等接触的职业暴露史;有慢阻肺或慢性肺纤维化病史;有恶性肿瘤病史或肺癌家族史。

筛查方法:每年一次胸部低剂量螺旋 CT,若查出肺内结节,需遵医嘱进一步检查、监测。

乳腺癌

高危人群:年龄 45 岁以上;有 50 岁前患乳腺癌的一级亲属;有对侧乳腺癌史;携带有乳腺癌致病性遗传突变。

筛查方法:彩超检查,45 岁后每 1~2 年一次;高危人群可每 1~2 年做一次乳腺钼靶摄片检查。

宫颈癌

高发人群:已婚或有性生活史 3 年的女性;曾出现 HPV 感染、免疫功能低下、有宫内己烯雌酚暴露史,或曾因宫颈上皮内瘤变 2、3 级,子宫颈原位腺癌,子宫颈浸润癌接受过治疗的女性。

筛查方法:年龄 24~29 岁者,每 3 年进行一次细胞学筛查;年龄 30~64 岁可选择每 3 年一次的细胞学筛查,或每 5 年一次的 HPV 筛查;如果细胞学与 HPV 筛查都是阴性,可改为每 5 年一次;年龄 65 岁以上者,若过去 10 年内,连续 3 次细胞学筛查为阴性或连续 2 次 HPV 阴性,无子宫颈上皮内瘤变(CIN)病史,不需要再筛查。

若宫颈病变曾达到 CIN2-3 级或有原位腺癌病史,应在病变自然消退或临床治疗后持续筛查 20 年。

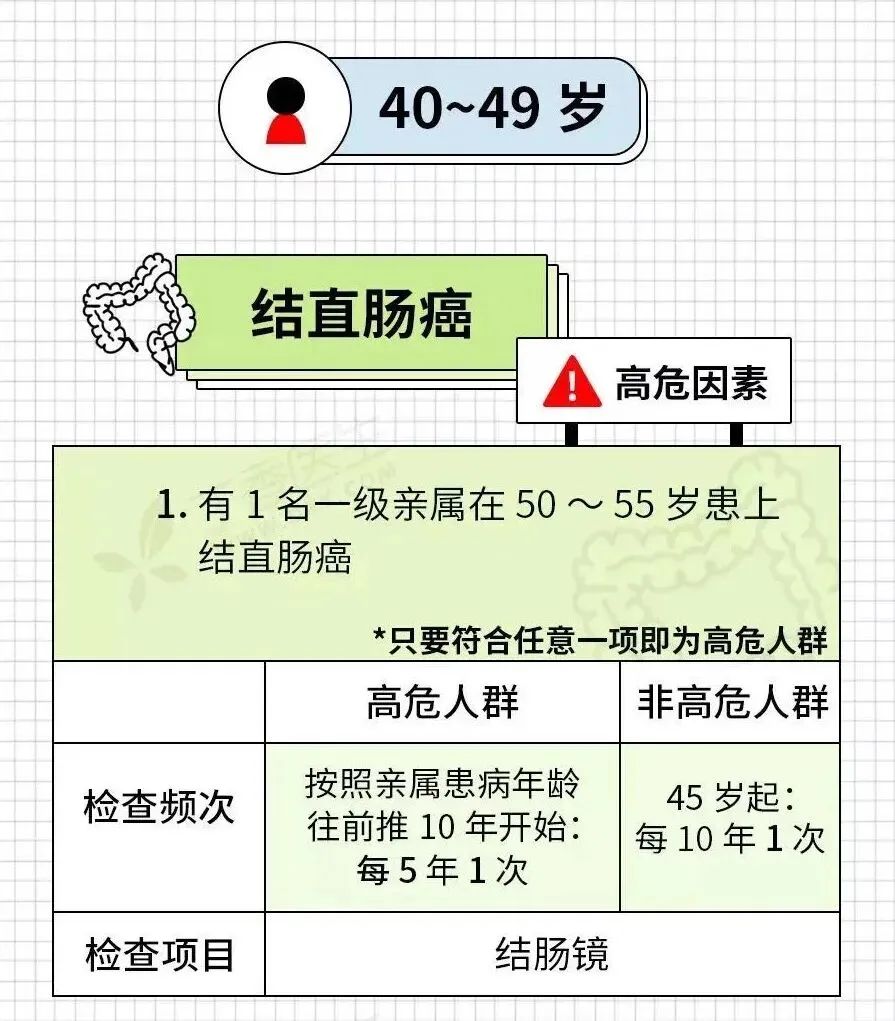

结直肠癌

高危人群:年龄 45~74 岁;一级亲属有结直肠癌史;本人有其他恶性肿瘤病史;曾患肠道息肉;慢性阑尾炎或阑尾切除史;慢性胆道疾病史或胆囊切除史;长期(近 2 年持续存在)慢性便秘或慢性腹泻,连续 2 周出现黏液血便等肛肠症状。

筛查方法:一般人群每年做一次免疫化学法粪便隐血试验(FIT);每 1~3 年做一次粪便 DNA 检测;每 5~10 年做一次精细放大肠镜检查;高危人群以第一次检查结果决定下一次检查时间。

除此之外,其他情况建议依照癌症规范化筛查来进行检查。

它指的是对特定人群按照固定时间、统一方法和标准流程进行的系统性癌症筛查。换句话说就是,根据一个人的性别、年龄、病史、家族遗传史等因素进行针对性的监测。

虽然癌症规范化筛查依旧不能保证百分百有效,但它已经是适合大多数人经济实惠又更准确的筛查癌症办法了。

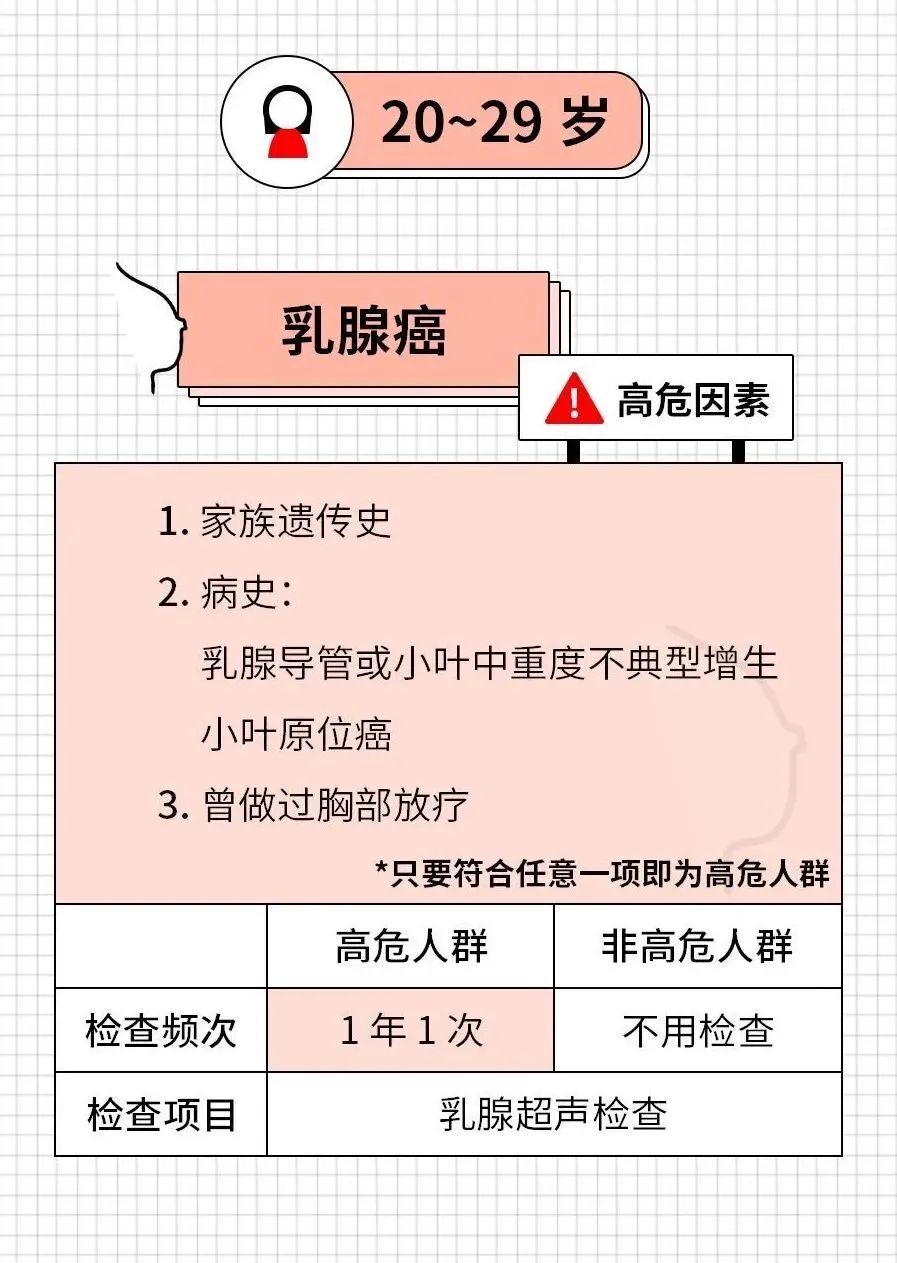

丁香医生已经针对各年龄段为你列出了高危因素及筛查条件,让你迅速判断自己是否属于高危人群、应该检查什么、多久做一次检查,清清楚楚一目了然。

▼示例:20 ~ 29 岁女性应做的癌症筛查(部分)▼

▼示例:40 ~ 49 岁男性应做的癌症筛查(部分)▼

癌症的早期发现,一直很难,但人类对于癌症的研究和攻克在不断进步。

筛查癌症,目前的医学手段还不能实现百分百精准,做更多检查并不一定就更有益,反而可能是花钱买焦虑。

真正的重点是,我们要了解自己和家族的遗传情况、生活习惯,判断自己和家人有哪方面的风险,风险高不高,并有针对性的进行筛查,尽量不错过那些有机会早发现的癌症。

希望大家可以把这篇内容转发家族群,叮嘱你关心的人按时检查、身体安康。

本文合作专家

丁超 肿瘤科 主治医师 中国科学院大学附属肿瘤医院

本文审核专家

陆轶民 肿瘤科 副主任医师 浙江大学附属第一医院

参考文献

[1]Han, Bingfeng et al. “Cancer incidence and mortality in China, 2022.” Journal of the National Cancer Center vol. 4,1 47-53. 2 Feb. 2024, doi:10.1016/j.jncc.2024.01.006

[2]"为什么不能用肿瘤标志物在普通人群(体检)中进行肿瘤筛查?."健康管理 .11(2013):30-3

[3] Buys, Saundra S et al. “Effect of screening on ovarian cancer mortality: the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Randomized Controlled Trial.” JAMA vol. 305,22 (2011): 2295-303. doi:10.1001/jama.2011.766

策划制作

策划:JJJ | 监制:Feidi

插图:见图注 | 封面图来源:图虫创意