站在库布其的锁边林前,风吹过树林沙沙作响,“这些树种了有七八十年,比我岁数还大。”近日,鄂尔多斯杭锦旗什拉召治沙站站长贾文义指着远处的沙枣树神色动容。从18岁接过父亲手中的铁锹后,他数十年如一日到锁边林带巡林护林,已然走过40个年头。

库布其沙漠北缘锁边林带,70多年的治理成效显著。本文图片除标注外均为澎湃新闻记者 谈婧媛 摄

在内蒙古的辽阔版图上,库布其沙漠与毛乌素沙地曾如两条黄色巨龙盘踞,是我国荒漠化防治和“三北”等重点生态工程的攻坚克难之地,鄂尔多斯全域也被列入“三北”工程规划范围。

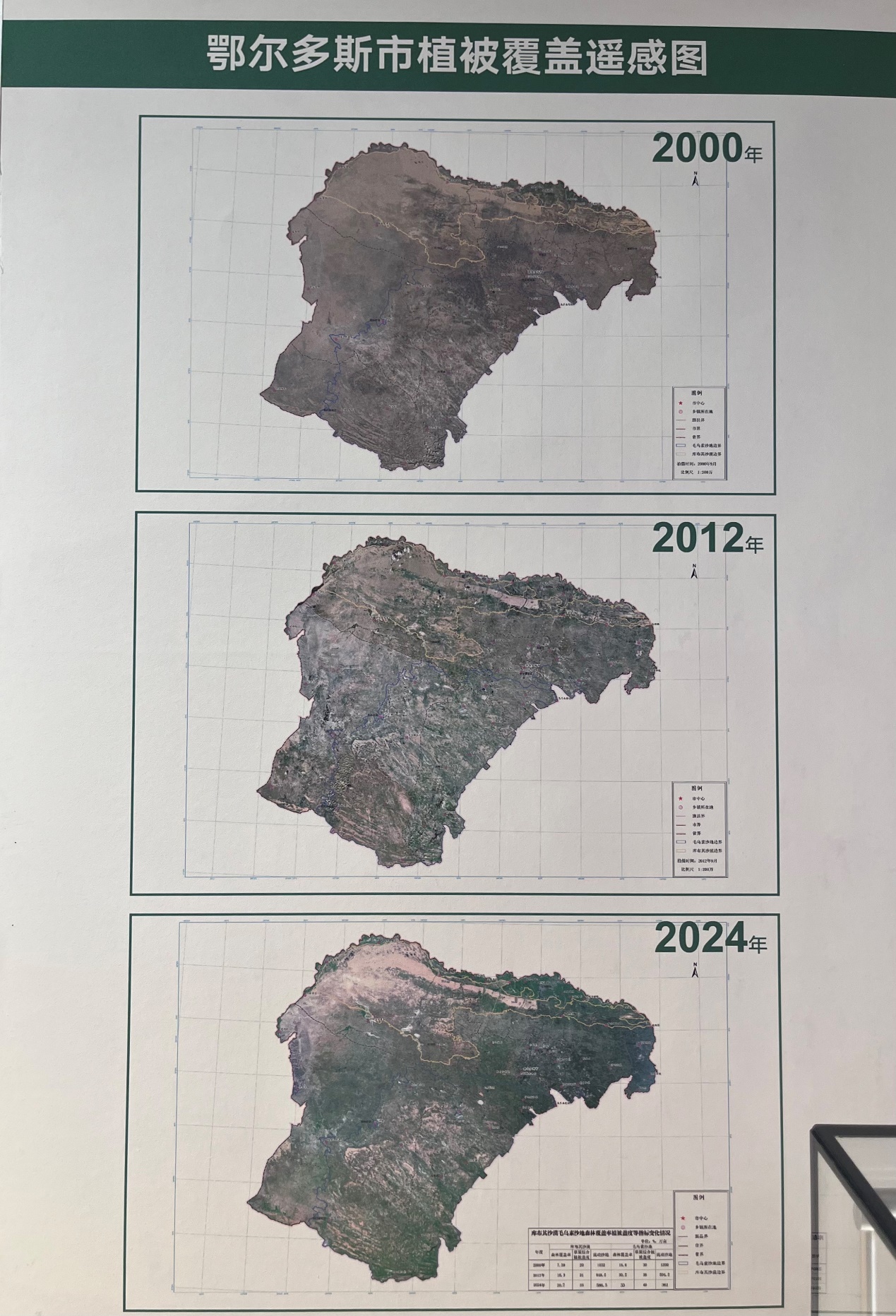

通过几代人的接续努力,鄂尔多斯在漫天黄沙中谱写了绿色奇迹,昔日“沙进人退”的困局,已化作今日“绿进沙退”的凯歌。公开数据显示,库布其沙漠治理率从本世纪初的7%提高到40%,毛乌素沙地80%的面积也已被治理。二者的治理模式受到国际社会的高度认可,库布其沙漠生态治理区被联合国环境规划署确立为“全球沙漠生态经济示范区”。

鄂尔多斯市植被覆盖遥感图。图片翻拍于鄂尔多斯市恩格贝沙漠科学馆

2023年6月,习近平总书记在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察,并主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会时强调,要勇担使命、不畏艰辛、久久为功,努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹。

近年来,鄂尔多斯深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神,按照自治区党委、政府关于防沙治沙和风电光伏一体化工程安排部署,以防沙治沙为根本目标,以风电光伏为创新举措,布局建设库布其沙漠“光伏长城”治沙带、毛乌素沙地“一廊多点”风电光伏项目。

“希望我的孩子也能接下我手中的接力棒,为库布其贡献力量。”今年59岁的贾文义至今没离开过库布其沙漠,也见证了这里治沙工作的转变——从最初的造林为主,到如今的护林为主。他说,不仅是为了保护母亲河,更是为了让当地农牧民能拥有更好的生活环境,“让他们有一种幸福感”。

生态逆转

“库布其”在蒙古语中意为“弓上的弦”,这条横亘在鄂尔多斯高原北缘的“沙之弦”,是中国第七大沙漠,也是离北京距离最近的一个沙漠,被称为“悬在首都上空的一盆沙”。

上世纪50年代,为遏制库布其沙漠北上侵犯黄河南岸灌区,杭锦旗委政府在库布其沙漠北缘成立三个国营林场治沙站,拉开了治沙序幕。从那时起,当地的牧民纷纷身背树苗,酒瓶子装上水上山种树,以这种最质朴的方式出一份力。杭锦旗林业和草原局林草中心主任杨金耀形容,“一年到头不干别的,就是在沙漠边缘植树造林”。

在严寒干旱的沙漠里种树,树苗很难存活,只能采用“沙障固沙+耐旱植物”模式,哪怕是沙柳、柠条这些耐旱植物也要历经三年才能真正活下来。

先铺设沙障防风固沙,再种下沙柳、柠条等耐旱植物。

经过一代又一代治沙人长年累月、坚持不懈的努力,这片年降雨不足200毫米的荒漠开始重现生机,到90年代初,已形成了一条长48公里宽2公里的锁边林带。

70多年的续建和保护让如今的锁边林带乔灌草伴生,植被茂密,让库布其沙漠停下了北扩的步伐,保护了黄河,而这条绿色生态长廊将逐渐被延长成420公里。

在三十年前,库布其沙漠究竟能不能治理还是个没人能轻易回答的问题。杨金耀回忆,1993年,杭锦旗成立库布其沙漠生态试验站在库布其沙漠腹地进行造林种草试验,几名干部干脆住进了这片“试验地”,经过四年连续不断综合性的治理终于使6万亩荒沙坡披上绿装。

试验的成功为库布其沙漠的治理带来了前所未有的信心,杭锦旗决定再接再厉,修建一条横穿库布其沙漠的穿沙公路,“当时基础环境恶劣,我们动员全社会力量,有钱的出钱,有力的出力,全员参与,全民投资,全民建设。”杨金耀说。

1997年,杭锦旗穿沙公路动工,修路治沙同步进行,采取“栽死的、种活的、养绿的”办法进行公路两侧的防沙治沙工程。旗委政府共组织了七次万人以上的生态建设大会战,通过大规模的飞播造林封育,形成一条绿色通道,造林面积达150多万亩。1998年,内蒙古首条穿沙公路(锡乌公路)实现通车,打通了全长115公里穿越库布其沙漠的“生命线”,解决沙区交通梗阻,开辟“以路治沙、分割治理”先河。

如今,库布其沙漠公路网纵横交错,如同一条条“绿色动脉”穿梭在茫茫沙海中,绿随路进,向沙漠深处延伸扩展。在达拉特旗,全长544公里的36条穿沙公路将沙地分割为治理单元,已形成“三横六纵”的立体公路网,直接推动生态治沙面积92万亩。

2025年5月建成的达拉特旗巴蒲公路(巴音至蒲圪卜),道路两侧分层实施工程固沙与植物恢复相结合的综合治理措施。

不止是库布其沙漠,同样作为黄河“几字弯”关键屏障的毛乌素沙地,其中约70%位于鄂尔多斯市境内,使得乌审旗荒漠化和沙化土地面积一度达到90%以上。公元5世纪还是水草丰美的毛乌素,因气候变迁及清末过度垦牧到新中国成立初期已沦为“沙海”。从上世纪60年代开始,乌审旗人用网格固沙法配合滴灌节水技术持续治沙,创造出“宜林则林、宜灌则灌、宜草则草”的差异化治理方案。

乌审旗全境处于毛乌素沙地腹地,北部核心区泛起片片绿洲。

树种下之后,后期管护也很重要。乌审旗林草局一位工作人员回忆起多年前骑摩托车在沙漠里穿行的日子仍记忆犹新,“遇到沙尘,只能把摩托丢在路边,去当地牧民家借宿。”随着道路的打通,他没想到竟然也能有开着越野车巡视的一天。他说,雨在内蒙古是很珍贵的,有时一场雨后就能感受到树的长势,看着这片绿色自己的心情也变好了。他笑言,“或许毛乌素将来会变回一片原始森林。”

2020年,习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议内蒙古代表团审议时,点赞毛乌素沙地治理成效,指出“内蒙古干部群众六十多年来坚持不懈治理毛乌素沙地,现在治理率达到百分之七十,生态呈现整体改善态势,是很了不起的成绩”。

截至目前,乌审旗实施三北防护林,退耕还林、京津风沙源等生态建设工程完成生态治理1064万亩。2020年卫星影像显示,北部核心区黄沙已被连片绿色取代,经过近70年的治理,已实现从建国初期2.6%森林覆盖率到32.95%的绿色跨越。目前,乌审旗尚余留149万亩裸露沙地,当地规划将在2030年完成治理,以真正实现“沙丘变林海”的逆转。

科学治沙

不同的沙地类型,催生出不同的治沙方案,但共同点是对“人沙关系”的重构。

“南围北堵中切割”是库布其沙漠多年以来的治沙策略,南部用乔灌草把沙漠围住以防止风沙侵袭;北部靠近黄河地带建设锁边林带,防止向黄河里输送泥沙;通过十大孔兑以及穿沙公路将库布其进行切割治理。

在达拉特旗的黑赖沟孔兑综合治理区,河流蜿蜒,水面波光粼粼,映照着蓝天白云,不时有水鸟掠过,与远处的沙丘形成鲜明对比。

黑赖沟孔兑综合治理区实施防风固沙生态综合治理项目,包含工程固沙+灌草种植、退化草地和退化乔灌木林修复治理以及生态综合监测平台建设等内容。

孔兑在鄂尔多斯地区特指季节性河流。“十大孔兑”是鄂尔多斯境内直接入黄的十条一级支流,自南向北由丘陵沟壑区横穿库布其沙漠流入黄河,总流域面积1.08万平方公里,是向黄河输送泥沙的集中来源区,它既是水流通道,也是风沙通道。近年来,鄂尔多斯对“十大孔兑”统一规划、逐条治理,今年重点开展黑赖沟流域的综合治理。

黑赖沟发源于海拔较高的东胜丘陵区,在穿越库布其沙漠中裹挟大量沙粒,泥沙入黄导致河床抬高,引发“沙逼水走”现象,当地人常说“把孔兑治理好了,黄河就治理好了”。

为进一步提升黑赖沟生态综合监测能力和完善生态环境综合治理示范基地建设,达拉特旗联合中国科学院等10家科研院所实施“黄河几字弯沙漠入河区系统治理与生态功能提升技术与示范”项目,总投资1890万元,建立黑赖沟沙漠孔兑风沙-水沙-植被生态过程监测系统,为防止孔兑沙漠入侵黄河河道、人工植被建设等方面提供精准数据,打造人沙、水沙、生物多样性研究基地。

“联网后与卫星实时交换,15分钟更新一次数据,提供有据可查的立体式检测技术。”达拉特旗林业和草原事业发展中心办公室主任杨建龙表示,这套系统的建成将为达拉特旗生态治理提供有效科学技术支持及生态环境改善精准数据,通过实施该项目不仅提升区域水土涵养水平减缓黑赖沟孔兑泥沙入黄压力,还为日后学术交流打下坚实基础。

当地也因此有个比喻,七八十年代的时候,每年要往黄河里倒一车沙,现在每年最多就倒一盆沙。

十大孔兑之西柳沟。受访者供图

最新数据显示,通过十大孔兑综合治理,入黄泥沙量从年均2700万吨降至400万吨,降幅达85%,区域生态环境显著改善,水土流失和荒漠化得到有效控制,为黄河流域生态保护提供了可复制的沙漠河流治理方案。

在库布其治沙的背后,也逐步探索出了很多科学治沙的方式和“利器”。上世纪80年代,库布其沙漠风沙肆虐,沙丘高耸。治沙人利用西北风规律,杭锦旗在沙丘迎风坡种植灌木,通过风力削峰填谷,用30年的时间,将治理区内的沙丘平均高度从110多米下降到现在的20多米。

更令人惊叹的是,库布其通过微创植树技术,高压水枪冲孔以及栽植螺旋钻打孔,10秒即可种下一棵树,成活率达80%以上,大大降低了种植成本。在智能装备应用方面,无人机播种与机械化沙障铺等技术提升了治沙效率,无人机飞播每日可覆盖3000亩,植树机器人携带800株树苗24小时作业,效率达人工5倍,节水30%。

点沙成金

二十年前,当地牧民记忆中的库布其沙漠曾是生命禁区,穿越沙漠要走上大半天。“风沙一起,连自家的门都被堵得推不开”。如今,驱车穿越这片曾经的荒漠仅需半个多小时,野兔、狐狸更是频繁出没,生物多样性悄然复苏,这样的巨变始于库布其沙漠北缘竖起的连绵“光伏长城”。

库布其沙漠“光伏长城”治沙带,绵延的光伏电板如同蓝色海洋。

在2021年举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上,我国正式提出将在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

库布其沙漠“光伏长城”治沙带是对库布其沙漠北缘已建、在建国家重大光伏项目进行相对集中、有断有续、线性布局。目前共批复光伏项目3979万千瓦,已建成光伏项目1002万千瓦,实现光伏治沙70万亩。

2021年10月,作为国家第一批大型风电光伏基地项目之一的内蒙古蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目开工建设,于2023年12月全容量并网发电。依托库布其沙漠丰富的光照资源,采用“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、带动乡村振兴”五位一体循环产业发展模式,把新能源发电、沙漠生态治理和现代农牧业有机结合,最终形成光、电、蔬、草、药、畜、禽一体化全面循环发展的格局。

板下种植杨柴、紫穗槐、黄芩、黄芪等作物。受访者供图

“在沙漠做事情得慢慢来,是久久为功的一件事。”该项目负责人杜洪光解释道,光伏本体治沙,光伏周边区域也要做上防护,进行绿化,“按照我们内部测算,1万亩光伏至少能带动1.5万亩的生态环境改善,光伏和治沙是相辅相成的。”

在进行生态建设的同时,鄂尔多斯通过政府引导、市场激励、以工代赈等方式,让农牧民成为生态建设的参与者和受益者。以杭锦旗为例,90%以上的防沙治沙项目都通过以工代赈方式实施,农牧民直接投工投劳参与生态项目建设,可获得劳务费,平均每人每天可获得工资性收入约400元。

杜洪光表示,以前沙漠深处的农牧民很多甚至没见过外面的世界,现在不一样了,“光伏长城”给他们的生活带来了脱胎换骨的变化。

“现在沙漠面积越来越少,我们保留了一块沙漠专门供游客游览,也希望让更多人了解治沙的不易。”杭锦旗能源局的一位工作人员感慨道。

在鄂尔多斯,这种治沙精神也激励着更多年轻人投身荒漠化治理,探索出一条生态保护与经济发展的双赢之路。

90后新农人李孔就是其中之一。在全国多地调研之后,他决定在内蒙古乌审旗利用沙地资源培育蒙枣。他认为,枣树能活百年,一定会给内蒙古带来跨越世纪的生态财富。

十余年间,李孔先后引进了104个品种,最终自主研发出三种蒙枣。尽管过程曲折,但他一直坚信,内蒙古的自然环境一点不输其他产地,一定能种出高品质的蒙枣。

蒙枣的面市不仅解决了干旱半干旱地区红枣品种退化、种植成活率低、品质低等关键技术问题,还辐射带动当地及周边旗县1000户农牧民和企业发展枣业种植30000亩。

从参加工作以来,李孔一直致力于参加造林绿化、生态修复和科研项目等工作,他表示,挖掘、开发和利用内蒙古特色优质林果树种,不仅能够改善当地脆弱的生态环境,而且不与粮争地,可大大缓解耕地的压力,还可为市场提供丰富多样的产品,提高内蒙古贫困地区土地利用率和经济发展水平。

尤其是近几年来在东胜区进行矿区修复1600亩,在毛乌素沙地造林21000亩,每年带动就业100余人,人均增收2万元。

从“人海治沙”到“科学治沙”,从“谈沙色变”到“点沙成金”,鄂尔多斯走出了一条生态优先、绿色发展的创新之路。这座曾经饱受风沙侵袭的城市,已蜕变为国家森林城市、全国绿化模范城市、国家生态文明建设示范区……它不仅书写了荒漠变绿洲的生态奇迹,更为全球荒漠化治理贡献了中国智慧和中国方案。