一

《英格兰的扩张》是19世纪英国著名历史学家、政治学家约翰·罗伯特·西利(John Robert Seeley,1834-1895)的一部代表作,发表于1883年。一般的国内读者或许很少有知道这部著作的。但其实,它却堪称是19世纪后期以来西方世界兴起的“帝国学”的一部里程碑式的著作。在它出版后的二三十年间,一批关于现代帝国的研究著作也相继问世,其中包括为国内读者所熟知的英国政治经济学家霍布森的《帝国主义》(1902)。而后者正是革命导师列宁撰写《帝国主义是资本主义的最高阶段》(1916)的主要理论来源之一。当然,在对现代帝国的理解上,西利与霍布森、列宁则可谓是大异其趣。他并未把现代帝国在本质上理解为是一种经济现象,是出于资本扩张的冲动。尽管西利承认现代帝国与资本主义的逐利行为有着千丝万缕的联系,但他还是坚持一种以国家为中心的更为古典的政治视野。因此,与19世纪粉墨登场的各种历史观相比,西利的历史观几乎“老旧”得让人无法不联想到修昔底德。西利对于他那个时代在英国非常流行的以自由、宪政为核心价值的辉格式叙事兴趣不大;对于时髦的、包罗万象的“文明史”心怀疑虑;对于把历史研究当作是“昨日重现”的文学性消遣的虚无主义做法予以抨击;对于把政治行为进行种种经济的、社会的、文化的和心理的“还原”分析更是置之不顾。对于西利来说,历史只有一个永恒的主题,就是国家的存亡兴衰;而历史学就是要探求国家的存亡兴衰之道,并从而对现实的政治活动有所指导。

约翰·罗伯特·西利,摄于1866年

或许部分是由于这样的一种历史观,西利的《英格兰的扩张》在当时取得的成功超出了狭隘的学术领域,并对英国的舆论界和政界产生了广泛的影响。这部著作“唤醒了无数不列颠人对于他们的帝国之伟大的意识”,“成了英帝国主义者们的《圣经》”。西利提出的“帝国联邦”的构想也成为英国政界的一种越来越流行的思潮(当然西利并不是唯一也不是最早提出“帝国联邦”构想的人,在此之前,英国的一位激进政治家查尔斯·迪尔克[Charles Dilke]在他1868年出版的《更大的不列颠》[Greater Britain]中已经是提出了这一构想),并在实践上得到了以约瑟夫·张伯伦为代表的不少政治家的推动。1884年,由英国各界名流组成的旨在推动英帝国的各白人殖民地组成更紧密的政治联合的“帝国联邦协会”在伦敦成立。1887年和1897年,分别以维多利亚女王登基50、60周年为契机,英政府先后召开了第一次和第二次殖民地会议,并确立了此后定期召开殖民地会议(后来改称帝国会议)的机制。此外,重商主义思想也随着殖民地问题的日渐凸显而在英国这个自由主义的大本营卷土重来。

1891年,主张建立帝国贸易保护区的“联合帝国贸易协会”成立;后来,时任英国殖民大臣的张伯伦又在1903年公开提倡建立保护性的帝国关税,并在辞职后发起了声势浩大的关税改革运动。这一系列事件毫无疑问表明,殖民地和帝国问题自19世纪后期以来已经成为英国政治的一个关键问题,甚至是最关键的问题。

因此,西利的《英格兰的扩张》的出版和大获成功可以说是“恰逢其时”。虽然这也颇有些令人费解。毕竟,如果从伊丽莎白一世时代算起,英国海外拓殖活动的展开也已经超过三个世纪了;那么,何以到了19世纪后期,也就是这一活动差不多完结的时期,它才赢得英国政治家特别是公共舆论的强烈兴趣和真正重视呢?按照西利的著名说法,英国基本上是“心不在焉”(absence of mind)地获取它那庞大的海外殖民帝国的。换句话说,英帝国根本就不是出于一种刻意的人为谋划。在长达三个多世纪的海外拓殖活动中,英国先后“不自觉”地建立起了两个殖民帝国,第一帝国已经随着美国的独立而消逝。但是,在残存的殖民地的基础上,第二帝国又自18世纪后期以来得到了顽强而迅速地成长,以至于到19世纪末,英第二帝国已经拥有差不多世界上四分之一的土地和人口,事实上不负“日不落帝国”的称号。不过,对于这个第二帝国,英国人在很长一段时间里抱有的漠不关心的态度可能较之于第一帝国更甚。这不但是因为美国独立给英国人造成的重大的心理阴影,并使他们更加确信那个在17、18世纪便已经流行开来的说法,即殖民地就像结在树上的果实,瓜熟蒂落。而且,19世纪还是自由主义的黄金世纪,自由贸易理论特别地在英国占据支配地位。此前,像亚当·斯密这些自由主义理论家对英国的海外拓殖活动实际上是持批评态度的。既然自由贸易才能产生利润的最大化,那么殖民地除了成为一种障碍和负担而外,还能够有什么用处呢?

只要英国还能够在自由贸易的竞争中保持优势,它恐怕就无法真正地体会到殖民地对于它自身的意义。反过来说,由于以美、德为代表的新兴资本主义经济体在19世纪后期越来越构成对于英国的经济霸权的挑战。英国重商主义的回潮和对殖民地兴趣的日益浓厚也就不难理解。在《英格兰的扩张》中,西利并没有从原则上对自由贸易理论进行否定;但他一直在暗示,从事实上说,英国的世界头号贸易大国的头衔是得益于它的世界头号殖民地大国的地位的。当然,西利也表明,要对殖民地和帝国问题进行全面而恰当的评估,就有必要跳出那种狭隘的经济和贸易思维。甚至追问殖民地有什么好处这一做法自身就是有问题的,既然我们不会问英国本土的康沃尔郡或肯特郡是否能够给我们带来回报,那么我们为什么又要对英国的海外殖民地比如魁北克或昆士兰提出同样的问题呢?因此,西利主张,务必要以英国作为一个扩展的民族共同体的视野来看待它的海外殖民地,至少是它的海外白人殖民地。

说到底,殖民地和帝国问题在19世纪后期的日益凸显是因为它如此紧密地关涉到英国未来的国势、国运。尽管从表面上看,这个时期还处在维也纳会议奠定的欧洲百年和平的蒙荫之中,国际形势相对稳定。但世界格局的大变革已经在悄然地酝酿;虽然它的爆发还要等到下个世纪。事实上,变革将是如此剧烈,以至于自大航海和地理大发现以来的世界格局将被根本地颠覆。造成大变革的基本动因,既不是俾斯麦统一德国而对欧陆均势造成的冲击,也不是美、德在经济上的高速发展;而是如当时包括托克维尔在内的有识之士意识到的那样,美、俄两个具有洲极规模的巨型国家将不可避免地崛起,并压倒在人口和土地规模上远为逊色的传统的欧洲列强。一句话,“老”欧洲退场了,“新”世界出场了。西利正是秉持着这样的一种世界性视野来看待英国的未来的。甚至在他的历史叙事中,他都早已对“老”欧洲表现出了相当的倦怠。在他看来,虽然现代历史的聚光灯一直是打在欧洲的舞台上的,但舞台背后的真正活力却来自于新世界。因此,在《英格兰的扩张》的第一讲中,西利便要求他的英国同胞们做出抉择,在美、俄注定将以其洲极规模而在下个世纪跻身一流的世界性大国的行列以后,英国是甘于作一个二流的欧洲强权,还是欲与美、俄试比高呢?面对美、俄,德、法是没有任何选择的,它们只能自顾自怜地看着自己权势的衰退,就像17世纪后期荷兰因为自身规模的有限而不得不拱手让出它的海上霸权一样。但是,英国看起来还可以掌控自己的命运。西利指出,英国可以选择放弃它的殖民地,这样它就彻彻底底地变回一个欧洲强权,或许比法国稍强,但至多与德国相当。或者,英国可以用联邦制来更紧密地统合它的白人殖民地,成为与美、俄并立的又一个世界性大国。毫无疑问,西利主张的是后一种选择。

但是,为什么联邦制对于英国及其白人殖民地来说是一种合理的选择呢?英国不是已经有过美国独立的历史教训了吗?这难道不已经充分地说明殖民地是终将离去的吗?另外,如果联邦制至少还可以在白人殖民地一试,那么被誉为“英女王王冠上的明珠”的印度又该作何处理呢?是应该依照民族性的原则(这一原则是“帝国联邦”构想的合法性基础)而放弃它吗?对于这些尖锐的问题,西利在《英格兰的扩张》中给出了颇具启发性的回答。

1685年,由英国制图师菲利普·利亚绘制的地图《北美洲分为三个主要部分》。该地图反映了殖民初期北美洲及周边地区的知识,包含河流、湖泊、城市、殖民地、传教点、堡垒、美洲原住民领地和已知山脉的名称。

二

在西利看来,处理殖民地和帝国问题的最大障碍是观念性的。他抱怨说,英国人并没有形成把殖民地和本土加以一同思维的习惯。尽管英国已经是一个领土遍及四海的世界头号殖民帝国,但它的人民竟还是习惯于把自己的国家看作是欧洲西北部的一个岛国。他们对威斯敏斯特宫的琐碎的议论辩论的兴趣远远要超过对发生在加拿大或澳大利亚的重大事件的兴趣。仿佛殖民地是完全外在于英国这个国家有机体似的。因此,西利告诫,务必要纠正殖民地长期以来并未得到应有关注的不幸局面,并真正地理解现代殖民体系的性质。

在《英格兰的扩张》中,西利对于殖民地这个重大政治问题的探索是以历史为向导的。对于他来说,政治与历史甚至本来就是一体两面的。早在1869年被任命为剑桥大学钦定现代史讲座教授的就职演讲中,西利便指出:“我们的大学乃是,而且必须是,一所政治家的巨大培养所。没有至少起码的历史知识,一个人不可能对政治感到合乎理性的兴趣,而没有丰富的历史知识,一个人也就不会对政治作出合乎理性的判断。”在这部著作中,西利也强调:如果缺乏政治关怀,那么历史学将不可避免地沦为一种浮华的文学;而如果没有厚重的历史积淀,那么政治学将显得非常之肤浅,仅仅把自身沉溺于利益纠葛或党派斗争的问题之中。当然,西利并没有把历史理解为编年史。后者对于他来说是了无趣味的。历史并不是过去事件的繁琐罗列,而是一个库藏丰富的百宝箱。我们必须带着自己的问题在当中寻找合适的素材并加以重构,以形成对于我们问题的一种甚至长达几个世纪的全景式的理解。这是西利治史的一个特色。正如他的一位学生评价说:“他讲述一个世纪比讲述十年时期更为擅长。他心智的整个趋向是重大事件启发性的论述而不是显微镜下的细节考察。他的方法是天文学式的。他惯于以望远镜横扫整个天空。”虽然西利喜欢把他自己的宏观考察标示为“科学”的,亦即他认为他的考察是能够在各个看似孤立的历史事件中“发现”它们的“内在”联系或者说“规律”的。

但是,这并不意味着他与当下所谓的“社会科学家”分享着同样的信念。关键在于,西利的“科学”考察很明显展现出的是实践的而不是理论的兴趣。他并未把经验或历史世界当作是一个可以纯粹“静观”的对象,仿佛他从其中真的可以像一位天文学家从对天体运行的观察中发现放之四海而皆准的自然规律似的。相反,西利强调历史考察中参照系的基本作用。当我们站在不同的位置进行考察时(而我们如果够明智的话是应该根据我们的实践兴趣选择位置的),我们就会对各个历史事件的意义和重要性作出不同的评估,并对它们之间的联系得出不同的“发现”。记住这一点很重要。因为在《英格兰的扩张》中,西利的英国史叙事的重构性是再明显不过的了。毫无疑问,西利的英国史叙事只是众多可供选择的叙事之一,例如西利的同时代人、著名历史学家麦考莱便有着另一种辉格式的叙事;但是对于理解和处理英国的殖民地和帝国问题来说,特别是就西利自己所希望的那种处理方式来说,他的叙事恐怕是最好的叙事。

广义的英国殖民地包括性质不同的两个部分。其一是英国人占主导的所谓白人殖民地,当时主要由四个区域组成:加拿大、澳大利亚和新西兰、西印度群岛、南非。其二则是印度。西利甚至并不把后者称为“殖民地”,毕竟和印度本土的上亿人口比起来,英国定居者的数量在那里几乎可以忽略不计。相应的,《英格兰的扩张》也就分成两个部分,分别处理白人殖民地和印度问题。但是,在第一部分,西利并没有对英国的白人殖民地展开逐一而散漫的考察,而是把聚光灯打到了17、18世纪的北美殖民地上,因此,和第二部分对19世纪印度的讨论加在一起,就构成了对英国三个世纪以来的现代史的一个概观。

对于白人殖民地,正如前述,西利是主张用联邦制来加以统合的。但这就要求对现代条件下的殖民地的性质有所澄清。“殖民地”最早是一个古希腊的概念,它通常意味着,由于一个城邦的人口过剩的压力,其中的一部分人不得不迁出并在另外一个相对空疏的地方再造城邦。虽然西利的政治观念渗透着一股强烈的古希腊的民族共同体的意识;但是,他还是告诫说,不要把古希腊的殖民地概念简单地套用到对现代殖民地的理解上。在相当程度上,那种关于殖民地终将分离的悲观认识在性质上正是古代的。的确,通常来说,在古希腊,一旦一个殖民地得以建立,它就和母邦没有什么政治上的隶属关系了(最多保持着某种善意和友好),而是成为一个新的城邦。例如,当科林斯殖民者在西西里岛建立叙拉古的时候,他们就不再是科林斯人了,而是叙拉古人了。但是,西利指出,较之于古代,现代拓殖活动的一个最显著的特征,就是殖民者是“把国家扛在身上”的。英国殖民者不论是在弗吉尼亚还是在新南威尔士都还是英国人。在某种意义上,现代国家的性质允许这样的一种拓殖,因为它本身是领土性的,而不是城邦性的。而且,西利也指出,现代拓殖活动在一开始就是在国家的庇护下进行的,因此,即便皮萨罗和科尔特斯能够跑到大西洋的另一边去推翻那里的国王,去征服那里的土地。但是,他们却无法不使自己听命于远在伊比利亚半岛的国王。一句话,他们一切的征服成果都不是为他们自己所享有,而是为西班牙国王所享有。

既然现代殖民者是“扛着国家”走出去的,既然凡是有英国人的地方就有英国,那么,仅仅以一种传统的欧洲视野来看待英国就是相当有局限的。与迪尔克一样,西利在《英格兰的扩张》中使用了“更大的不列颠”这个提法,以表明现代英国的国家认同并不应该仅仅局限于英伦三岛,而是应该至少扩展到它的除印度而外的整个殖民帝国。西利提醒,只有从更大的不列颠而不是大不列颠的角度出发,才能够对英国的现代性格和发展轨迹形成全面而深刻的理解。现代英国史既不是王朝史,也不是议会史。尽管西利承认宗教改革曾一度是现代早期欧洲的一股巨大的政治动力,对当时的国内和国际政治的形塑起着非常重要的作用,但是,他也指出,这股动力到17世纪末已经逐渐衰退了。同样,那种把英国现代史理解为是围绕着宪政自由这一核心价值而逐渐展开的历史的流行做法在西利看来也是让人倦怠的。毕竟,英国的宪政自由在17世纪末已经差不多是稳固了,往后的发展至多是细节上的修修补补。唯一能够赋予英国现代史以连贯性和发展性的线索只可能是更大的不列颠的成长。根据这一线索,我们便能够最清晰地看出三个多世纪以来英国的一个持续的进程,它不因王朝更替而中断,不因革命与复辟而反复,甚至不因宪政自由的趋于成形而停滞不前;它只有一个永恒的主题,即海外殖民地的不断增加和帝国的日益壮大,尽管这中间也并非没有出现过重大的挫折。

总之,西利试图表明,一旦考虑到新世界对于英国乃至整个欧洲的决定性的反作用,我们便会豁然开朗。伊丽莎白一世、查理一世、克伦威尔、詹姆斯二世和汉诺威诸王在宗教和政治立场上的差异不再像传统上认为的那样关键,因为他们在英格兰的扩张这一线索中都是一致的,仿佛他们共同构成了同一王朝的连续不断的世系似的。同样,整个17、18世纪的欧洲格局归根结底也是为新世界所左右的。西利指出,不管表面上有着何种原因,但英国在这两个世纪中与西班牙、荷兰特别是与法国展开的多次战争其实都是为了新世界。维系欧洲大陆的均势这一英国传统上的战略目标则被他有意淡化。在西利的笔下,西班牙王位继承战争和七年战争的决定性战场被挪到了海上和北美,而拿破仑更是被描绘为一位已然对旧欧洲感到厌倦的统帅。拿破仑不是曾远征埃及、志在印度吗?这表明,他的确是旨在与英国争夺世界性的殖民帝国。

伊丽莎白一世

当然,西利对于英国的现代进程的线索的捕捉在性质上属于“后见”,他自己也并不否认这一点。他解释说,对于一个历史事件,后来人往往比当事人更能够理解其意义。因为后来人关注于事件的结果和影响,而当事人则沉迷于事件一时的景象。比如,一位英国国王的登基按照一名当事人的判断是重要的,因为它的场面够宏大、舆论够轰动。但是,按照一名后来人的判断,它则甚至可能并不比当时的一位探险家在海外默默无闻的拓殖更为重要。这或许就可以解释西利的英国史叙事的一个表面上的矛盾:一方面,西利认为,英国获取海外殖民帝国的过程是“不自觉”的、是“心不在焉”的;但另一方面,西利又坚持海外拓殖活动作为把握英国现代史的一条基本线索。换句话说,虽然事实上并不存在三个多世纪以来英国不同王朝的政治家关于构建海外殖民帝国的一种高度默契的人为规划,历史并不需要这种“阴谋论”的解释;但是,它的确是后来人在理解历史时的一种经济、合理的解释,特别的,这种解释能够帮助他认识当下问题的性质。显然,西利的英国史叙事试图达到这样的效果:当我们回溯历史时,殖民地和海外帝国的重要意义显现出来,不论它们曾经受到何种宗教、经济、政治或外交因素的支配,它们现在看来都构成英国的现代进程的真正主题,即英国作为更大的不列颠这个巨型民族共同体的成长。在这一意义上,殖民地(至少是白人殖民地)的性质一目了然,它其实和英国本土一样,正是英国民族共同体的有机组成部分。

三

西利在《英格兰的扩张》中之所以避免强调英帝国的人为性,除了历史进程自身的复杂性而外,也是在于他打算刻意突出英帝国的自然性。毕竟,只有自然的东西才是最合理的,也才是最稳固的。人为的杰作固然精致,甚至引人称奇,但它终究难免腐朽。因此,西利尽管反对英国应该彻底放弃其殖民地的那种悲观主张,但他也并没有使自己陷入到一种宣扬帝国荣耀的狂热情绪当中。西利认为,我们并不应该对英帝国采取一种浮夸(bombastic)的态度,并不应该把它看作是英国的民族英雄主义和荣耀的象征,并基于这种感情上的理由而维系它。相反,西利强调,在英国的拓殖过程乃至成长为世界头号强国的过程中,并没有什么真正的“天才”成分是值得夸耀的。并不是由于英国人天生的海洋、商业和工业禀赋才使得他们获得了一个庞大的殖民帝国,傲然地站在世界列强的排头。这在西利看来只是一种没有根据的想象。毕竟,英国人在16世纪以前似乎根本没有表现出这些禀赋来,而只是在对新世界的大规模介入之后才逐渐地发展出了它们。而英国人在海外拓殖活动中所以比法国人、荷兰人、西班牙人和葡萄牙人取得了大得多的成就,也并不是由于他们真的比起其他欧洲人更具勇气和才智。在相当程度上,英国的幸运是不可否认的,由于它优越的地理位置,它免于了欧洲大陆的颇具消耗性的权力纷争,从而能够更专心致志于在新世界和印度的事业。

总之,西利倾向于对英格兰的扩张成就作出一种“祛魅”的解释,这或许显得是对英国的民族荣誉感(或者说是虚荣心)的一种冒犯,但却更加精明和务实。英格兰的扩张按照西利的描绘远不是亚历山大式或凯撒式的,比起英雄们那传奇般的征服事业,它则甚至显得平淡无奇。然而,平淡无奇其实蕴藏的正是自然的力量。西利就是打算把英格兰的扩张描绘为是一件平常而自然的事情,它在性质上就是英国民族向着空旷四海的迁徙。在这一意义上,它和古希腊的拓殖活动一样平常而自然;只不过,西利也指出,在审视殖民地问题时,我们不应该缺乏时代感,现代国家在性质上是具备构建大型的民族共同体的能力的。特别是由于现代科技的推进,电力和蒸汽已经让空间距离大大地缩减。而且,美国的经验也已经表明,一个洲极规模的巨型民族共同体是可以依据联邦制的原则而组织起来的。既然如此,英国为何不能够效仿美国,用联邦制来统合它的海外殖民帝国呢?毕竟,民族性这一原则已经是赋予了英国本土和它的白人殖民地以一种共同体般的紧密联系,只是这一联系长期以来并没有形成于英国人的脑海当中。《英格兰的扩张》正是要对此加以纠正。

民族性既是西利构想的英帝国联邦的合法性基础,又是它的限度。毫无疑问,如果英帝国在性质上被西利努力地诠释为是一个有机的民族共同体,那么印度就是真正外在于这个共同体的一部分。在这一意义上,放弃印度似乎是唯一合理的选择。但是,在《英格兰的扩张》的第二部分,西利并没有仓促地给印度问题得出一个明确的结论。这或是一个更需要政治家审时度势的问题,而不是一个草草依据原则而行事的问题。毕竟,印度问题不但体现出的是西方与东方的遭遇,而且也是现代与古代的遭遇。西利因而提醒,并不能够把现代西方的观念和原则简单地套用到对印度问题的理解和处理上。如果英国立即从印度撤出,那么结果会是怎样呢?印度并不会因此独立而自由,恰恰相反,它将陷入到无政府状态当中。

事实上,西利指出,英国征服和统治印度的一个关键特征正是在于印度并不是一个现代欧洲意义上的民族共同体。因此,尽管表面上看英国对印度的征服是历史上最不可思议的事件之一,数以万计的英国兵竟然征服了人口上亿的印度。但是,西利再次提醒,并没什么必要赋予这一事件以过多的英雄主义和传奇色彩。其实,英国对印度的征服过程是很平常的,可以用最简单的道理加以解释。因为印度并不具有它的名字所预设的那种同一性,在西利看来,它至多是一个地理概念,而不是一个政治概念。在政治上,印度是分裂的甚至是一盘散沙的。英国则由此获益,它对于印度的获取是时局使然,算不上是什么奇迹。事实上,西利指出,英国东印度公司雇佣并训练了大量的印度兵以征服印度,正是他们才构成了英国在印度部队的大多数。这要是放在现代欧洲似乎是不可能的,毕竟,作出英国雇佣法国兵征服法国这种类比似乎的确是难以理喻的。但是,在印度,当时并不存在着一个统一的民族共同体和相应的意识,而只是存在着若干大大小小的竞争性政权,既有英、法,又有本土势力。在这种情况下,按照西利的说法,印度兵甚至并没有印度和外国的概念区别,他们乐于受佣于英、法,就像他们乐于受佣于本土势力一样。

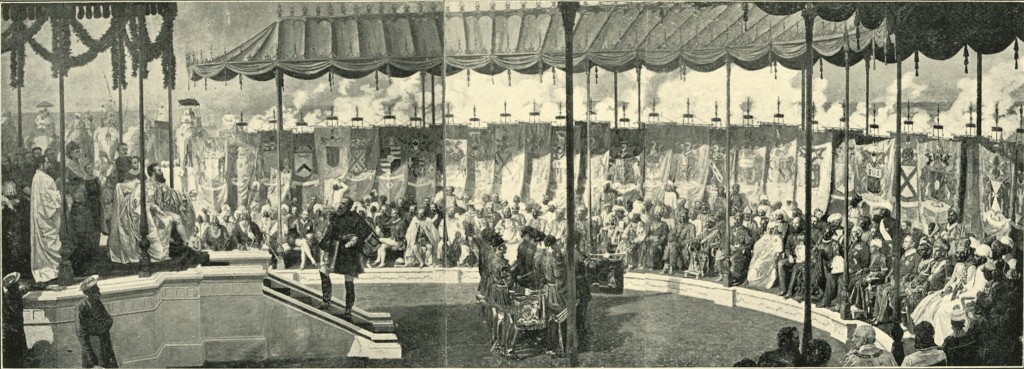

1877年德里帝国集会。维多利亚女王于1877年1月1日被宣布为印度女皇,印度总督利顿勋爵、英国军官和殖民官员以及众多大君和王子出席了仪式。

但是,一旦有一天印度的民族意识和情感产生了,那么,西利清醒地认识到,英国在印度的统治就不得不终结,因为它不可能依靠它那相当有限的兵力来统治上亿的具有同一共同体感觉的人口,而这对于它的财政来说也将是无法承受的负担。不过,在西利看来,迄今为止,无论是对印度的征服还是对它的统治,英国都并未付出多大的成本。因为,英国与印度的关系还并不是一个民族共同体与另一个民族共同体的关系。英国对于印度的征服在性质上只是“填补”印度自莫卧儿王朝式微以来的权力真空。按照西利的说法,英国甚至从未盘算过要占有印度,因为它对印度的兴趣从一开始纯粹就是商业性的。英国出于保护自己在印度的商业据点的需要,出于对法国勾结印度本土势力的阴谋的恐惧,而不断地扩展自己在印度的疆土。在客观上,由于当时印度的无政府主义状态,英国实际上是“被迫地”一步一步地承担起了统治印度的责任,以维护其稳定。西利宣称,比起长期统治印度的各伊斯兰王朝,英国看起来甚至并不是一个坏的统治者。它并不以劫掠印度为目的,而是要阻止劫掠。并且,英国从19世纪中期起也有意识地开始承担起了对于印度的现代化教化的责任,尽管这本身可能并不一定就是一件好事。总之,西利力图表明,英国目前还在印度担负着道义上的责任,这是它还不能即刻放弃印度的一个基本理由;另一方面,对于英国自身来说,英印贸易到19世纪后期也已经发展得相当庞大;只要英印之间的特殊关系还能够得到维系,那么英国就将从中获得可观的贸易利润。因此,尽管从性质上说,英帝国终究无法接纳印度,但英国从印度的撤离时机还是依赖于政治家的利弊权衡。西利暗示,在两种情况下,英国不得不考虑放弃印度:其一,正如前述,是印度作为一个民族共同体的成形;其二,则是在国际局势的恶化条件下(比如欧洲战争),面对俄国的虎视眈眈,英国无力再承担起在东方的防务责任。

尽管在《英格兰的扩张》中,西利主张更紧密地统合白人殖民地以维系帝国。但是,在帝国这个主题面前,西利表现出的冷静和节制同样是非常明显的。他关于印度的论述就是一个很好的例子。西利反复强调,一个国家并不应该为了纯粹地追求规模上的庞大而牺牲掉自身的自由与幸福。罗马曾经为了扩张而付出高昂的代价,不得不放弃自身的共和政体,而采用较低等级的组织形式。罗马曾是整个欧洲文明的灯塔,但它最后也没有使自己免于黑暗。相比之下,西利指出,英帝国的一个优势正是在于它为帝国所付出的成本还算得上是低廉的,这不仅是指它的财政、外交和军事成本,而且,更重要的是,它并未由于帝国而改变自身的政治属性,它并未抛弃自由宪政,或转变成为一个军事化国家。这一优势在西利看来显然也应该是英国未来的帝国谋划的前提。事实上,在《英格兰的扩张》中,西利一直坚持的都是对于英帝国的性质和历史的一种“低成本”的诠释,极力突出英帝国的具有内聚力的民族性特征,而避免宣扬帝国固有的侵略性和普世性。从政治学上说,民族性和普世性的确是构成了现代帝国的基本张力。一方面,资本扩张和普世化的权利哲学为现代帝国的建构提供了非常强劲的活力,但另一方面,任何的现代帝国建构又都只能是立足于民族国家这一特殊而有限的政治实体的。西利站在民族国家这一立场上来理解和诠释英帝国,固然是对帝国过度膨胀之野心的遏制,但也是对英国三个多世纪以来获取的很大一部分的海外拓殖成果的一种“消化”。在后一意义上,英国在现代史上强劲的扩张和帝国冲动由于在西利的“后见”的指导下被诠释成为更大的不列颠这个扩展的民族共同体的奠基而得到“合法化”。就此来说,《英格兰的扩张》不啻于一种“高明”的修辞。

本文为《英格兰的扩张》一书译者之一胥博为该书所写的导读,曾发表于学术期刊,作者略作修改后,由澎湃新闻经出版方授权转载。

《英格兰的扩张》,【英】约翰·罗伯特·西利/著 林国荣、霍伟、胥博/译,上海三联书店,2025年7月版