“时代本来是无情的”

“这是一个严峻的时代,我们年青的一代,真在受着时代的试练,并且担当了伟大的重任!许多事情当然不能尽如人意,您们的伤心也是免不了的!但是,爸!妈!您们难道不感到值得骄傲吗?……当然,不幸的事是不常来的,尤其这里环境是很安全,意外的事是不会有的,但是万一光临到你亲爱的儿子的头上时,那么,爸!妈!你们不要痛心!时代本来是无情的,我希望你们能瞭解我,并且同情我,赞许我的行为!——我是为了我们的后辈,我们的子孙,和以后的人类,去夺取幸福和光明!”

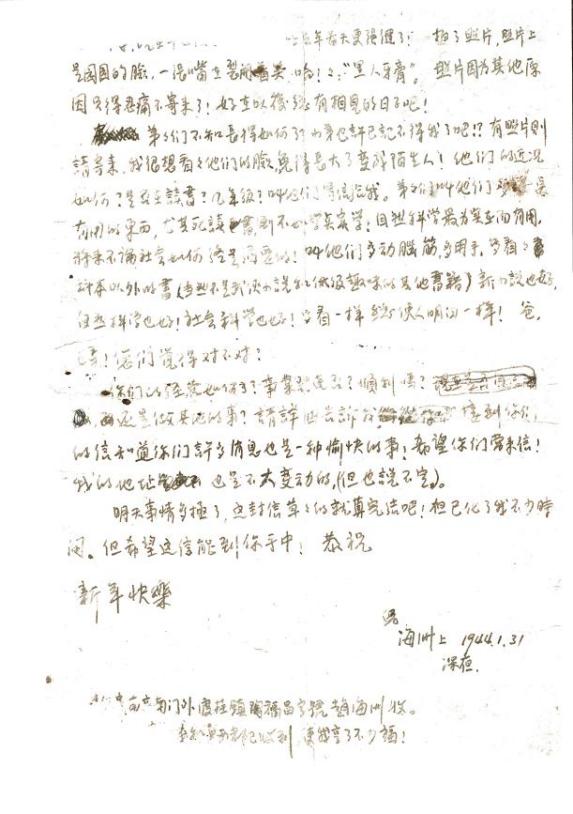

上海市档案馆近期征集的珍贵档案中,有这样一封家书,于1944年1月31日从苏北抗日根据地寄出,辗转抵达上海,书信写成时正值农历正月初七,信中满载着对父母弟妹的殷殷牵挂,也悄然揭开了在日军铁蹄之下、山河破碎之际,一个普通家庭颠沛流离的悲欢故事。

1944年1月31日,沈希约化名赵海洲在苏北抗日根据地写给父母的家书

战时沪渝两地书

1922年,沈厥成、赵慎一这两个在爪哇华侨学校任职的年轻人相遇了。

沈厥成因对国内的政治腐败和家庭不满前往南洋谋生,而赵慎一则是为反抗包办婚姻,经人介绍前来南洋。二人当时都在爪哇的华侨学校任教师,际遇相似且志同道合,这一对漂泊在海外的年轻人就此相知相爱,半年后结婚,在爪哇生下长子沈希约(小名燕)、长女沈鸿(别名沈晓光)。“希约”“晓光”意为“希望早日如约归国,见到光明”,“燕”“鸿”二字也寓指早日归国。

当时处于荷兰殖民统治下的印尼政府反对侨民学习本国语言,所有的外来人口只被允许学习爪哇语。而沈厥成夫妇在爪哇各地华侨学校工作期间,始终努力宣扬中华文化,启发学生爱国思想,并时时与荷兰殖民政府展开百折不挠的斗争。1931年,迫于爪哇当局的压力,加之沈厥成的继母病危,夫妻二人带着两个年幼的儿女,远渡重洋,回到日夜思念的祖国。

他们回国不久,日本在东北制造了震惊中外的“九一八”事变。也就在这个时候(1931年9月),沈厥成夫妇第三个孩子出生,父母给孩子起名“征东”,寄托“征服东洋”收复失地的期望。

沈家四口回国后定居在上海公共租界的慕尔鸣路(今茂名北路)。1932年9月到1934年7月间,沈厥成先后在上海澄衷中学附属小学、上海南洋女子中学任教。而赵慎一则在住所经营起了“普益制药社”,利用楼下客堂间制造用以消暑的“普益水”,也售卖一些其他药品,为家庭开销增添一份收入。

1934年9月至1937年11月,沈厥成到南京担任国民政府侨务委员会华侨学校教科书编辑室主任,为全球各地的华侨学校编写适合的课本。1937年全面抗战爆发后,侨务委员会迁到重庆办公,沈厥成则携全家前往浙江衢州避难。

1940年,因华侨学校急需课本,侨务委员会又电召沈厥成由香港经越南前往重庆,恢复编辑室。当年6月至1943年,沈厥成任重庆国民政府侨务委员会华侨学校教科书编辑室主任兼南洋师资训练班教员,从此夫妻分居沪渝两地。

1942年,沈厥成摄于重庆和尚坡侨务委员会华侨教科书编辑室

抗日战争时期,日本集中其侵华主要航空兵力,对重庆及其周边地区进行了长时间的狂轰滥炸,史称“重庆大轰炸”。轰炸时日本法西斯不分前线及后方,亦不以军事目标为主要对象,而把居民区、繁华的商业区等作为目标,还在轰炸中大量使用燃烧弹,给重庆造成了数万人的伤亡和难以估量的财产损失。

身在上海的赵慎一,听闻重庆遭轰炸的情况,忧心如焚,故在这期间与沈厥成有密集的信件往来,频繁询问丈夫安危:

“你人好吗?我自四月廿九号接你信后,至今未接到你来信。我坐立不定,办事无心,眼光亦糊涂,因四月廿四号重庆遭空袭后,在这几天中,我总是提心吊胆,你不知我,理应在廿五号寄我一信,我若再过一星期不接你来信,也许我会忧急到不能起床。爱人呀!你以后当敌机炸后,你必须来信详告,使我不致为着无谓的忧急而伤我身。”

赵慎一更在此后多封来往信件中表达了关切之意:“知道四川屡遭汽车颠覆祸、轮船触礁祸、敌机轰炸祸,使我心更难受”,“此刻已下午六时矣,还未接你来信。你一生忠厚,我相信天道如有,你决不致遭危险。但因你四月廿号信中答允我,无论如何,每一星期必寄我一信”,“你处据人说又在轰炸,万望你珍重为要”……

然而两人分居两地,战时信件来往又迟缓,赵慎一只能空自焦急,别无他法。沈厥成多次提出让妻子前往重庆,此间又逢长子沈希约离家投身抗日根据地,在寄回的信件中也力劝母亲去与父亲团聚,赵慎一踟蹰再三,终于下定决心,整理好家中生意债务等事宜,带着两个小儿子出发了。

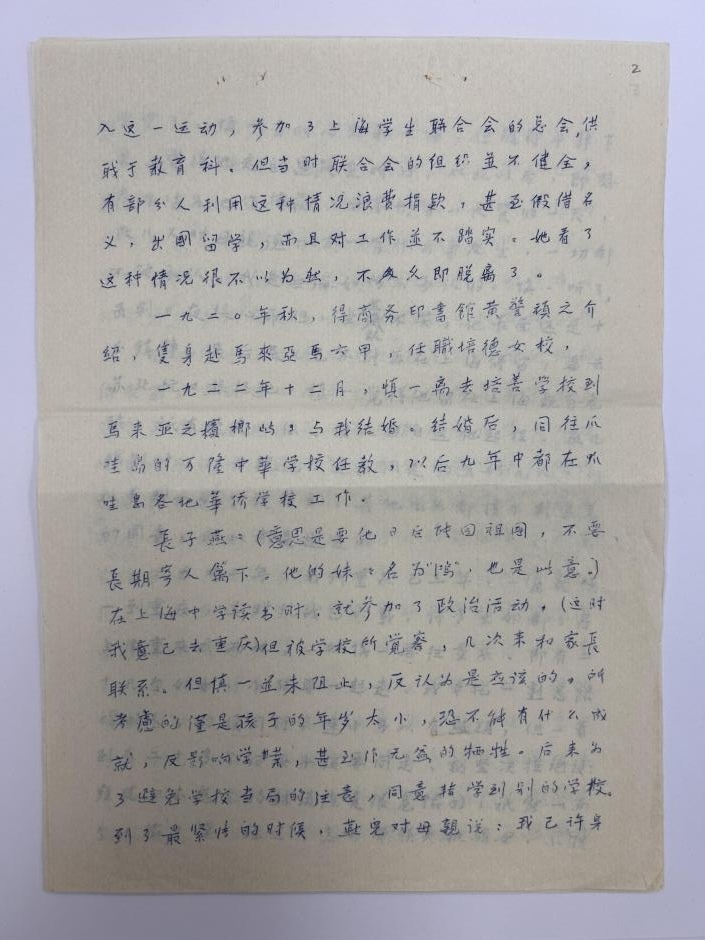

彼时战事正酣,前往重庆的路途千难万险,沈厥成于1956年曾撰文回忆:

“其时抗战已六载,许多夫妇都分居上海、重庆两地,一知慎一要往重庆,即有二十几个妇女、小孩要一起走,我本托一熟悉路径的人,约慎一同行,途中可以有照顾,但一看到有二十多个妇女小孩要同走,就坚决拒绝说,经过日本鬼子的封锁线是很危险的,只能一两个人偷偷摸摸经过,怎可带领大批妇女小孩前进。万一被敌人发觉,怎办?

慎一觉得大家都想家人团聚,任何人也不愿留在上海,应该帮助他们。途中一切困难,总可以有办法的。因此毅然由自己领带他们,越过界首的敌人封锁线,冒潼关敌人的大炮轰击。

当过日本封锁线时,是最困难的:人数这样多,无法偷过,还有两个十多岁的女孩,又无法可藏……”

赵慎一虽知前途艰难,仍然抱着九死一生的决心,带着一众妇孺,一路绕道界首、西安、洛阳、潼关等地到达重庆,沿途虽艰苦备尝,但未损伤一人,可见她的善良勇敢及机智聪慧。

赵慎一到重庆团聚,是沈厥成在重庆期间最愉快的一段时光,战乱时期,维生艰难,她给在校读书的二子沈征东的信中,偶尔提及家中账款未收进来,经济拮据,沈厥成也忙得脚不沾地。但不管怎样,家人在一起总是好的,夫妇俩还时常畅想战后的日子:“但愿经济能稍宽裕,与吾爱稍享安乐清闲之福,故常与吾爱谈及抗战结束后在杭州一带建筑清雅之小屋,则我俩白发苍苍者居于其中,其乐又何多耶!”

但天不遂人愿,世道多无常,短短一年后,1943年冬,赵慎一意外怀孕,于次年端午因难产离世。从此夫妇二人天人永诀,诸多美好期待皆成泡影。

化名写家书

在沈氏夫妻二人分居两地,赵慎一一边经营普益制药社以维持生计,一边为丈夫安危忧心不止之时,却不知,他们的长子沈希约已经悄悄参加地下工作了。

沈希约初三时就已经参加中国共产党领导成立的学生抗日团体“上海市学生协会”(简称“学协”),举办读书会介绍革命书刊及中国共产党关于抗战的主张宣言,参与反对汪伪政府的护校运动等活动,当时就已经引起了学校的注意,甚至家里都收到了一张要求家长“保证”子弟“在学校不参加政治活动”的“保证书”。他后来回忆:“我对党所揭露的学校中汉奸教师的行为感到不满,同时对党所揭露的内战阴谋(如平江惨案、确山惨案特别是皖南事变)感到义愤。党的耐心教育使我逐渐认识了国民党的政治面目,并且对党的抗日主张有一定的了解。当时我看了《西行漫记》《续西行漫记》,因此十分崇敬党的英雄斗争的历史。”

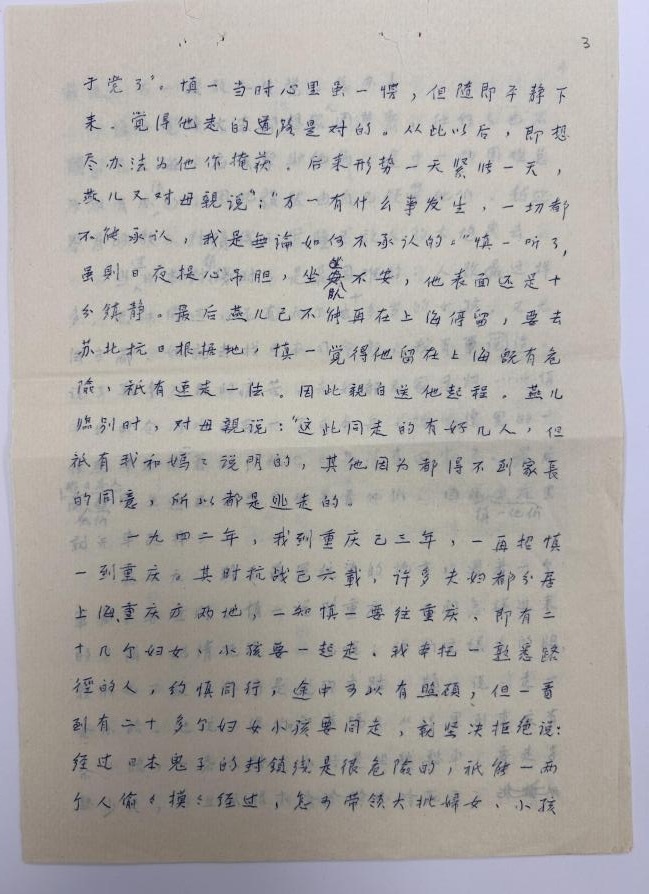

沈厥成在纪念赵慎一的手稿中写道:“长子燕在上海中学读书时,就参加了政治活动,但被学校所觉察,几次来和家长联系。但慎一并未阻止,反认为是应该的。所考虑的仅是孩子的年岁太小,恐不能有什么成就,反影响学业,甚至作无益的牺牲。后来为了避免学校当局的注意,同意转学到别的学校。到了最紧张的时候,燕儿对母亲说:‘我已许身于党了。’慎一当时心里虽一愣,但随即平静下来,觉得他走的道路是对的。从此以后,即想尽办法为他作掩护。后来形势一天紧张一天,燕儿又对母亲说:‘万一有什么事发生,一切都不能承认,我是无论如何不承认的。’慎一听了,虽则日夜提心吊胆,坐卧不安,他表面还是十分镇静。”

沈厥成纪念赵慎一手稿,其中提及长子沈希约参加革命等事

沈希约告诉母亲“我已许身于党”时年仅17岁。沈厥成和赵慎一作为父母,虽然十分担心孩子的安危,但也认同他所走的道路,只能尽力为他掩护,并提供一定的经济支持。

1941年10月,沈希约经人介绍加入中国共产党,1942年1月,经过3个月预备期,他转正为一名正式党员。

1942年7月底,沈希约对母亲说,现在风声比较紧,敌人可能来抓人,家里要作些准备。母子俩约定,如果有危险情况,赵慎一会在窗台上摆花盆示警,让他暂时不要进门,他们还约定了按门铃的暗号。直到沈希约去苏北前的很长一段时间,他和赵慎一、沈征东三人睡在阁楼上,万一有风吹草动,他即刻就能踩着凳子从窗口跳上屋顶脱险,弟弟就搬掉凳子,睡进他的热被窝,这样,即使敌人冲进来也看不出痕迹。

就在这危机四伏的当口,沈家忽然接到一封离奇的“劝降信”。这封信由上海寄到湖南某地的邮局,因无法投递而退回到发信地点,而这“发信地点”正是沈家,信件内容是宣传汪精卫所谓“和平救国”的一套反革命论调。此事看来不简单,沈希约已经有暴露的风险了,于是党组织决定让他立即离开上海,前往江南抗日根据地,一方面避免损失,一方面转移敌人的注意力。

这次出走前,沈希约向母亲坦白情况,赵慎一觉得他留在上海既有危险,只有速走一法,因此亲自送他起程,她挽着他的手,一直送到升平街,沿路一言未发,只是默默难受,沈希约临别时对母亲说:“这次同走的有好几人,但只有我和妈妈说明的,其他因为都得不到家长的同意,所以都是逃走的。”言辞间母子之间的信任和挚爱无声流淌,然而谁也没有料到,这一走,战火离乱,从此母子永别。

沈希约离家,赵慎一虽知道实情,但在给丈夫的信中只说燕“做生意去了”。沈希约离开上海后,先是到茅山财经处,后调动到江宁县,先后担任赤山区财经股长,青龙区副区长和代理区长,秦淮区副区长兼区委书记等。这段时间,他改名沈谊,在战地克服困难、艰苦工作,提升社会经验和斗争能力,革命生活充实且愉快。1944年1月31日,他化名“赵海洲”,给家人写了本文开头的这封信,信中他对自己参与的事业满怀热情,对光明充满向往:“因此我们心地充满了快乐,像涨满了风的帆,带着歌声前进。青春不但充满我们的心胸,而且使我的心快乐的跳荡着前进!”当然,他也知道自己随时会面临危险,而他无所畏惧,做好了牺牲的准备:“不幸的事是不常来的。尤其这里环境是很安全,意外的事是不会有的;但是万一光临到你亲爱的儿子的头上时,那么,爸!妈!你们不要痛心!时代本来是无情的,我希望你们能瞭解我,并且同情我,赞许我的行为!我是为了我们的后辈、我们的子孙,和以后的人类,去夺取幸福和光明!”

一个满怀热情的爱国青年,带着自己坚定的信仰,在革命的熔炉中锤炼,正在迅速地成长起来。

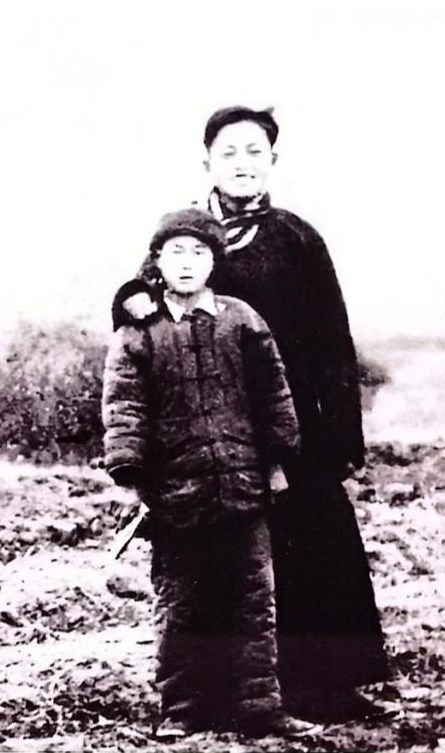

1944年1月沈希约(右一)照片

假订婚与真抗战

赵慎一决意离开上海时,本拟将普益制药社歇业,但当时由沈希约介绍借住家中的“同学胡健民”主动提出接手经营。

这个胡健民,就是后来曾任上海团市委书记、团中央书记处书记、教育部副部长的李琦涛。其父母双方家族是长期在上海经营生意的徽商,1937年抗日战争全面爆发,上海沦陷,他全家沦为难民、一贫如洗,母亲在困顿焦虑中死去,而此时还在中学读书的他早已全力投入学生抗日运动。1938年初,李琦涛参加中国共产党的秘密外围组织上海抗日救亡协会,同年5月加入中国共产党。按照党组织的指示,他先后在上海难童中学、沪光中学、泉漳中学、敬业中学和上海诚正文商学院以读书为掩护,积极从事开辟学协和建党工作。先后担任上海泉漳中学党支部书记,上海地下党学生工作委员会区委干事、南中区委委员、书记,中学工作委员会委员、书记,上海地下党学委委员,中学委书记。在白色恐怖的艰苦环境中,他冒着随时被捕、被杀的危险,作为学生运动领导人之一,积极参与和领导了上海学生运动。他深入学生之中,积极组织抗日救亡活动,宣传党的抗日救国的革命主张,为团结广大进步青年,提高进步知识分子的政治觉悟,为夺取抗日战争的胜利,做出了贡献。

李琦涛当时对外使用的姓名是“胡健民”,沈厥成留存的相册中收藏了不少李琦涛的照片,始终称他为健民。

1941年,李琦涛需要寻求可靠的社会关系长期隐蔽,就由沈希约让他以同学的名义住在家中,赵慎一同意“胡健民”在家寄住,将隔出的“假三层”阁楼腾出供他使用。李琦涛在沈家住下不久,赵慎一以亲戚名义上报户口,为李琦涛办理了合法的定居手续,阁楼逐渐成了上海地下学委的开会地点。

1942年秋,赵慎一准备带孩子们前往重庆,却不料还在中学读书的沈鸿不肯走,公开了与李琦涛的恋爱关系。可怜天下父母心,赵慎一此时还不知道,仅16岁的女儿受兄长和李琦涛的影响,已经建立起共产主义信仰,预备入党了,只是在给丈夫的信中提及李家的条件比较艰苦,怕女儿以后要吃苦头:“现在燕的同学胡健民是大学已毕业,寄居我家,此人品学尚优,燕常带鸿三人谈天。我暗察鸿与之颇投契,十分之八是燕预定的计划,自己要出外做生意,嘱其同学帮我收帐。此人我也不十分反对,不过年纪太轻,只廿一岁,又是安徽人,家境平凡,怕鸿儿将来受穷困。鸿儿今年只十八岁,为时尚早。”

女儿不肯随她前往重庆,赵慎一觉得李琦涛既住在家里,家中又只留一个女儿,难免惹人怀疑,就在行前匆匆为他们办了三桌酒席,举行了隆重的订婚仪式。明面上仪式经费是男方所出,实际上这本是一场地下党安排的“假订婚”,意在让沈鸿留下来掩护李琦涛的地下工作,为此还专门拿出两根金条给他们作仪式费用,有意做个排场,将李琦涛包装成一个体格健美的阔少爷,便于他在上海站住脚跟,但实际上,李琦涛那时候生着肺病、也没有钱。

订婚仪式虽为假,但沈鸿与李琦涛此时已经是真正的恋爱关系了,两人后来缔结鸳盟,共同生育了5个子女,携手一生。

赵慎一带着两个小儿子出发后,李琦涛的公开身份变成了普益制药社老板兼晓光中学(位于今淮海中路)历史教师,有了更合法的身份以掩人耳目。李琦涛口袋里总是随身带着普益制药社的收款账单,万一敌人查问“你为什么到这里来”,他便可以回答说“我是收账来的,这是账单”。而沈鸿则以未婚妻身份与其共同生活,为地下工作做掩护。1943年,沈鸿在上海加入中国共产党。

1943年4月,中共中央华中局成立城市工作部,领导上海、南京、浙江等敌占城市工作。1944年7月,城工部决定建立新一届的上海学委,张本任书记,吴学谦、陈一鸣任委员,后增补李琦涛、莫振球,李琦涛担任上海学委委员兼中学委书记,负责全上海的中学系统。

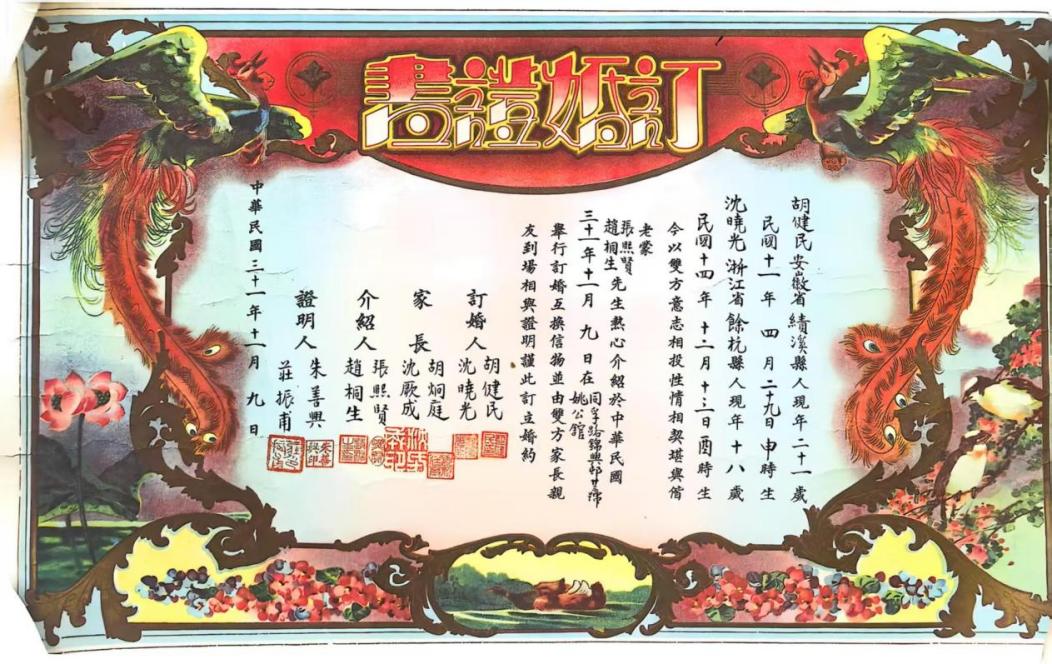

1942年11月李琦涛、沈鸿订婚证书,年龄有改动

作为极具学术热诚与爱国情怀的知识分子,沈厥成留有诸多遗墨详细记叙自己与家人生平经历,与夫人子女之间也常有通信往来,加之他爱好摄影,整理装订了许多对照片做了详细标注的影集。2024年10月,沈家将所归集整理的档案资料尽数捐献予上海市档案馆,这些资料虽经时代动荡、岁月变迁,但因有沈家人精心整理保存,如今我们才能从诸多书信文稿中看到这些吉光片羽。

在那个烽烟燃遍、山河动荡的时代,沈家这个平凡的家庭,同千千万万个乱世中的家庭一样,为避兵灾四处流离,也有亲人不幸死于战乱。但这个家庭又极不平凡,他们好几位家人以不同的方式参加抗战,将自己的前程与国家兴亡绑定在一起,他们不知道自己走的路能不能抵达光明,但他们知道,自己的星火之力必能与万千志士之力汇集起来,中华民族必不会亡于侵略者铁蹄之下。

(作者为上海市档案馆接收征集部工作人员)