引言

2025年7月6日,在四川成都,由国家话剧院院长田沁鑫导演,在韩国受训出道后回国的歌手、演员张艺兴以国家大剧院青年演员身份担任主演的音乐话剧《受到召唤:敦煌》完成全国最后一场巡演。这样一部历史文化学术体裁的小众话剧,却在成都五粮液体育文化中心这样庞大的场馆演出,体育场周围随处可见贩卖各种张艺兴周边的小摊,入场后我邻座的一个女性粉丝不断带领大家吼叫“燃哥浪翻全场、敦煌完美收官”(张艺兴在剧中饰演张燃后自称“燃哥”)。这样的氛围显然不同于传统话剧现场,而是标准的明星演唱会追星盛况。

表演入场

《受到召唤:敦煌》与罗马哑剧

似乎,在近现代戏剧发展史上,以观看明星演唱会的方式来观看一部严肃的历史文化题材的话剧实属罕见。但在古代罗马帝国,这却是占据罗马剧场最重要地位的娱乐舞蹈——罗马哑剧——的常态。罗马哑剧是拥有粉丝群体的舞蹈艺人以独舞方式表现古希腊悲剧和神话故事的表演。对此,公元4世纪时罗马帝国剧场文化中心叙利亚安条克的演说家利巴尼乌斯(Libanius)这样论述:

“直到悲剧作家群体的高峰时期,他们是参与剧场的民众的公共教师。然而,当其过了高峰期之后,在博物馆里接受教育成为有钱有权者们的特权,而大多数人被剥夺了这一权利。有一位神明怜悯大众没有教养,于是作为替代,介绍了哑剧舞者作为大众关于古昔之事的教师。因此,现在,一名金匠勉强可以与接受正规教育者谈论关于普里阿莫斯与拉伊俄斯家庭之事。”(《演说词》第64篇,第112节)

按照利巴尼乌斯的记载,在古典希腊时期,悲剧是公民教化的主要方式。但到了希腊化之后,悲剧衰落,教育为精英群体占有,到了罗马帝国时期,有声的希腊悲剧被改造成无声的舞蹈哑剧,民众再次得以接触古希腊文化遗产,进而金匠也可以和接受了正规教育者谈论荷马史诗的故事(普里阿莫斯代表《伊利亚特》、拉伊俄斯代表《奥德赛》)。那么化用利巴尼乌斯的话,或许可以说,在人文学科越来越被看作只适合少数有闲有钱者学习的“天坑”专业的今天,张艺兴的话剧让众多大中小学阶段的粉丝得以了解敦煌的基本历史和与敦煌学相关的学术史,让普通人也可以与历史专业研究生讨论常书鸿与陈寅恪之事。

不过,尽管利巴尼乌斯这篇演说词里对罗马哑剧评价很高,但这并不是罗马帝国时期主流知识精英们的态度。利巴尼乌斯这篇演说词意在反驳其知识偶像、公元2世纪罗马帝国的希腊知识精英领袖阿里乌斯·阿里斯提德斯(Aelius Aristides)的观点,后者认为哑剧舞蹈伤风败俗。阿里斯提德斯这篇批评哑剧舞蹈的演说没有完整流传下来,但根据利巴尼乌斯引用的部分段落,仍能窥见阿里斯提德斯的演说里充斥的对哑剧舞蹈性别化的偏见,因为在公元2世纪,哑剧舞蹈的基本特点是所有舞者都是男性,女性角色也由男性扮演。

和阿里斯提德斯大约同时期、与利巴尼乌斯一样来自叙利亚的希腊语作家琉善(周作人译为路吉阿诺斯)同样记载了反对罗马哑剧的声音,其关于哑剧舞蹈的系统论述《论舞蹈》以这样一个经典场景开篇:

“卢西努斯啊,你是这样一个君子,在博雅教育熏习下成长,对哲学亦有涉猎,却偏离了追求更善之事,不去与古人们对话,而坐在那响着双笛之音的(剧院里),看着穿着细软的娘炮在那浸透在靡靡之音中模仿性感女子们(起舞),呈现的都是些那些史上最淫荡的女子们,比如费德拉、帕尔特诺怕、罗多帕之流。而所有的这些都与弦乐声、笛鸣声以及脚步蹦跶声相伴。这真是彻头彻尾的可笑之事,最与你这样的自由男性地位不搭。而在我看来,当你沉迷在这样的表演中时,我不仅为你感到羞耻,还感到悲伤,当你坐在(剧院里),与那些为满足耳朵之欲(直译:用羽毛给耳朵瘙痒)之流为伍有相同体验之时,你已经忘记了柏拉图、克里斯普斯与亚里士多德。”(琉善《论舞蹈》第2节)

上述段落作为犬儒派哲学家的克拉通(Craton)的开场白,对哑剧舞者的性别化攻击非常明显,也强调像卢西努斯(Lycinus,琉善对话里经常出现的人物)这样有教养的知识精英,不应该去剧场里和拍手狂欢的女性粉丝群体共同观看有着女性化气质的男性舞者表演。紧接着,卢西努斯进行了长篇辩护,强调哑剧舞蹈承载的是古希腊文化遗产,只是不同于希腊智者长篇记诵大量希腊经典,哑剧舞者动用身体机能,用身体记忆呈现古希腊悲剧神话的故事情节,因而哑剧舞者和希腊智者不是敌人,而是双胞胎。最后,克拉通被卢西努斯的长篇论述说服,叫他下次去看哑剧不要忘了带上他。

洛杉矶加州大学罗马喜剧研究学者艾米·瑞赤琳(Amy Richlin)把公元前2世纪罗马共和国喜剧家普劳图斯(Plautus)的喜剧剧本进行现代化翻译。她将共和国罗马的场景置入当代洛杉矶,用美国社会生活逻辑对喜剧里呈现的古罗马生活进行再次演绎。类似的,如果我们用当代中国社会文化生态去对《论舞蹈》进行现代化翻译的话,完全可以用我去看张艺兴的敦煌话剧作为开篇,一位传统的历史学家指责我作为古典学者跑去坐在狂呼的女粉丝中间观看韩国娱乐系统出身的艺人表演的话剧。作为回应,我强调张艺兴话剧里对敦煌历史和敦煌学发展的介绍是严肃的文化呈现,最后那位历史学家被我说服,要求下次话剧演出时带上他。

瑞赤琳对普劳图斯三部剧作的现代化翻译:《罗马与神秘的东方:普劳图斯三部剧作》,加州大学出版社,2005年

在《论舞蹈》结尾中,卢西努斯强调观看罗马哑剧不仅是追求视觉享乐,也是一段自我发现历程:

“在那一刻,每一名观众(都通过哑剧舞蹈)认识自己,这是对舞者最完美的赞扬。观众们在舞者那儿看到的就如在镜子里看到的自身一般,看到他们日常所经历的、日常所做的。在那一刻,当每一名观众看到自己灵魂的镜子并认识到自身之时,他们已经超越了享乐的束缚,统一将自己投入到赞美里。”(《论舞蹈》,第81节)

同样的,尽管这场话剧有演唱会般的开场,但随着故事展开,观众逐渐入戏,进入了沉静状态。在研究罗马哑剧时,我一直认为意大利等国家试图复原罗马哑剧舞蹈只会徒劳无功,因为他们虽然可以在技术上复原哑剧舞蹈动作,但永远无法从观众的角度复原哑剧表演下罗马剧场的大众狂欢文化。但当越来越多的古希腊罗马神话进入到K-pop里面的时候,其与演唱会粉丝狂欢的结合,可以部分还原哑剧舞蹈表演的情形。不过,每一支K-pop音乐和编舞一般不超过5分钟,其高度浓缩化、跳跃化的叙事还是和哑剧舞蹈里完整的传统叙事有别。在这个意义上,当自带巨大粉丝流量的明星艺人主演一部承载着深厚历史文化底蕴的音乐话剧时,或许在不经意间复活了罗马哑剧精神。

第二次智者运动中的智者与艺人之争

这部话剧里对敦煌学术史的介绍,直指罗马哑剧背后的一大问题:智者-艺人之争。阿里斯提德斯之所以不留情面地发表演说攻击哑剧艺人,是因为当他去斯巴达一个公共节日做演讲时,发现听众寥寥,大家都去看哑剧舞者表演了。作为饱读希腊诗书的智术师,在传播古代希腊文化遗产方面的影响力竟远不如哑剧艺人,这让阿里斯提德斯无法忍受。对此,研究罗马哑剧的著名英国学者伊斯梅妮·拉达-理查兹(Ismene Lada-Richards)总结道:

“确实,精英表演者(即智者演说家)相比他们的哑剧对手遭遇了严重的失利……由于大众观众更容易被浮夸与奇观吸引,精英雄辩家痛苦地意识到,光凭自己的智识优势,根本无法确保为自己赢得无可争议的领先地位。”(伊斯梅妮拉达-理查兹:《古代的哑剧适合用来思考吗?》[Is Pantomime Good to Think with in Antiquity],载于 Edith Hall 与 Rosie Wyles主编:《古代哑剧的新方向》[New Directions in Ancient Pantomime,牛津大学出版社,2009年:第306页。)

拉达-理查兹说的不仅仅是罗马帝国的故事,也是二战后英国的故事。为通过流行文化重塑国家形象,英国王室授予无数艺人明星爵位,而自诩为文化精英的牛津剑桥人文学学究则被边缘化,变得孤芳自赏。当然,按照拉达-理查兹的叙述,学院里的新一代学者意识到学术已经不能按照老一辈的经验来做,而是要勇敢介入主流话语,容纳流行文化的基本特点,尝试重塑人文学者尊严:

“对于哑剧所构成的威胁,不同的雄辩家可能各有不同的应对方式,因此几乎无法确切描绘出一种统一的反应模式。然而,我们仍可在那些试图通过智识途径赢得声望与权力的人群中,识别出一个颇为显著的趋势。正如十八世纪早期的伦敦,德鲁里巷剧院(1747–1776年)著名演员兼经理人大卫·加里克(David Garrick)决定,不是彻底排斥流行娱乐的‘暴政’,而是将其纳入他所上演的严肃英语剧目之中——尽管他口头上表示厌恶,却悄然吸收其若干关键特征,并融合其部分技艺——帝国上层的精英表演者似乎也抱持类似想法:既然哑剧正在蚕食我们的地盘,那何不试着用它自己的方式击败它,甚至用它的武器反过来重创它?”(同上,第307页)

英王查尔斯三世授予韩团Blackpink成员大英帝国勋章

拉达-理查兹还写到,在公元2世纪的罗马帝国,也有学习哑剧舞者外形和技术的智者,如来自腓尼基推图洛城的哈德良,当他在罗马做演讲的时候,观看哑剧表演的观众甚至愿意放弃他们的明星,跑去听哈德良的演说。哈德良的当代化身无疑是英国著名网红古典学家玛丽·比尔德(Mary Beard),她是英国目前少有的拥有爵位的古典学家。不过,她获得爵位与她剑桥古典学教授身份关系不大,而是因为她大量介入媒体后形成的社会文化影响力。她2019年初在加州圣地亚哥开美国古典学年会时做了特别演讲,我在会场见到她时,看到她边走边在刷手机看综艺节目,还乐在其中,和会场上其他古典学家的严肃风格完全不一样。现在想来,她无疑是在跟踪英国流行文化的新进展,以保证她的古典学公共节目能跟得上听众的节奏。

玛丽·比尔德

公元4世纪,与利巴尼乌斯同时期的基于安条克的历史作家阿米阿努斯·马塞利奴斯(Ammianus Marcellinus)对罗马剧场文化做出论述:

“一言以蔽之,歌手代替了哲学家,演艺界大师占据了演说家的位置,而图书馆像坟墓一般、永久关闭。大家制作的是庞大水利机器、有两轮车那样大的里拉琴、为哑剧舞者准备的不轻的道具,”(《功绩录》[Res Gestae],14.6.18)

类似的,同时期的著名异教皇帝尤利安在公元363年对安条克人的演说《厌胡须者》(Misopogon)里,对安条克发达的哑剧舞蹈娱乐文化进行猛烈抨击,涉及哑剧舞蹈表演呈现的希腊经典问题,尤利安有如下论述:

“当我还是实实在在的一名孩童时,以宙斯与穆斯女神之名,他(指尤利里安的老师马尔多尼乌斯)经常和我说:“不要让你的大多数同龄人群体把你带到剧场去,为这样的演艺所着迷。你对赛马有热情吗?在荷马那里,有(关于赛马)最高超技巧的描绘。拿起书卷来阅读吧。你想看舞者表演哑剧舞蹈吗?让那些舞者们自嗨去吧。在菲西安的男孩那里,大家跳得更有男子气概(指荷马史诗《奥德赛》第8卷里关于舞蹈的描绘)。(在史诗里)你拥有里拉琴歌手菲米拉和诗人德莫多克斯,还有诸多植物,听这些比眼睛见到的要让人享受多了。”(《厌胡须者》351 C-D)

在前文提到的琉善《论舞蹈》里,卢西努斯说了一则趣闻,一名尼禄时代的哑剧舞者在没有音乐伴奏的情况下,表演了荷马史诗里的故事,有黑海来的外交官请求将该舞者带回黑海地区,用他的舞蹈作为外交工具,去多族群多语言的黑海地区展演。而这里,尤利安强调,真正的荷马史诗表演不在哑剧舞蹈里,而在史诗希腊文文本里。也就是说,尤利安不同意《论舞蹈》所展示的哑剧舞蹈有能力代替传统原典阅读的观点。类似的,利巴尼乌斯尽管承认哑剧舞蹈的公共教育功能,但在他的自传演说里,他提到他15岁时决定放弃剧场和赛马里的声色犬马,潜心读书。我相信,对于不少文史学者,或多或少都会对尤利安与利巴尼乌斯的自述产生共鸣。我们可以预见,对于张艺兴出演的这部敦煌话剧,历史学家、考古学家可以同时发展出利巴尼乌斯/琉善式的解读与尤利安/阿米阿努斯式的解读,而其背后是文化工业对作为1980年代以来中国人文学界自我认同基础的民国学术界的一次隐性收编和重新诠释。尤其值得注意的是,话剧里在林之秀与陈芝秀的对话里,当陈芝秀引用陈寅恪《陈垣<敦煌劫余录>序》里的关于敦煌学的展望时,林之秀引用张艺兴扮演的张燃的话,认为数字敦煌学已经可以取代陈寅恪时的语文学。

话剧里常书鸿抛弃陈芝秀离开巴黎回国后,陈芝秀独唱里提到伯希和

为什么从2世纪开始,罗马帝国知识精英们对哑剧的攻击越来越多,到4世纪形成一个高峰?公元1世纪,从奥古斯都时代哑剧成为帝国主流文化后,像奥维德、塞涅卡等拉丁文作家都为哑剧舞者撰写剧本。而琉善《论舞蹈》里的卢西努斯强调,舞者们会选择诗歌与歌词创作来表演,会摒弃没有价值的创作(《论舞蹈》第74-5节)。也就是说,哑剧舞者在公元2世纪已经可以按照自己需要选择剧本。在现有材料下,或许可以进行一个大胆推测,到了琉善时期,哑剧舞者已经积累了极大的表演素材库,不再依赖文人提供表演素材,反而将知识精英的传统空间占据,因此引发争议。

从第二次智者运动到当代英语学术界流行文化热

不过,从全球学术的角度,张艺兴以明星艺人身份参演历史话剧需要与包括泰勒斯威夫特和K-pop为主导的流行文化研究在英美兴起做一个对比。就在去年12月敦煌话剧在北京开演一个月前,美国当代最著名的公共知识分子之一、著名政治哲学家、哈佛大学教授迈克·桑德尔在清华大学和北京大学的演讲里提到泰勒·斯威夫特。按照他的说法,斯威夫特的成功仅仅是运气(luck)而非功绩(merit)。在北大,桑德尔对泰勒的评论直接引起欧美留学生粉丝的反驳。而在清华,尽管没有泰勒粉丝直接回应,有金融界从业人士间接进行了回应,他提到了包括小红书在内的舞蹈博主的社交媒体时代网红赚很多钱,用了“三百六十行、行行出状元”的中国习语,认为传统的教育体系已经无法定义什么是成功和功绩。桑德尔做了一个有点敷衍的回应,大概意思是如果由父母来选择,相比做网红赚钱,还是希望子女上北大。

桑德尔清华演讲之后

我并不认为桑德尔有意攻击泰勒,而是在大众传媒时代,作为传统公共知识分子的他,对作为流行明星的“他/她者”的一种想象性威胁的建构。这与阿里斯提德斯攻击哑剧舞者如出一辙,我在与哈佛本硕博毕业的一位研究罗马帝国时期希腊文学的古典学家邮件交流时,他也同意桑德尔就是当代阿里斯提德斯,而他对斯威夫特的攻击类似阿里斯提德斯对哑剧艺人的攻击。正如与阿里斯提德斯同时期的琉善展现了部分知识精英对哑剧舞者的支持,同在哈佛任教的著名英语文学研究者、诗人斯蒂芬妮·伯尔特(Stephanie Burt)则在哈佛大学开设了人气极高关于斯威夫特的全球本科生通识课(她在她的一首诗歌里,甚至将斯威夫特与希腊化诗人卡里马库斯并列)。这门课程的影响力直逼桑德尔在哈佛开设的幸福、正义课程,这也许也是让桑德尔感受到来自斯威夫特的压力的一个因素。

伯尔特在哈佛开设的斯威夫特课程

同样的,2023年6月,我在芝加哥大学参加毕业典礼时,适逢斯威夫特在芝加哥开演唱会,法学院著名教授汤姆金斯伯(Tom Ginsburg)做毕业典礼演讲,也提到斯威夫特:

“你们很多人都知道她(指泰勒·斯威夫特)这个周末在城里,幸运的话你们中的不少人可能还会去看她(演唱会)。据说她说过:‘做你自己,没人能比你更好。’这句话还挺不错的,但恐怕还不足以撑满我这次演讲被分配的两个小时。”

这句带有自嘲意味的话无疑是对文科学者在大众传媒时代失去影响力的一种无奈回应。芝加哥大学音乐学系也在2022年招了第一位研究流行音乐的学者保拉·哈珀(Paula Harper),她与另外两位学者合编的关于斯威夫特的论文集《泰勒斯威夫特:明星、歌曲与粉丝》(Taylor Swift:The Star, The Songs, The Fans)今年刚刚出版。事实上,近几年关于斯威夫特的研究如雨后春笋般涌出,参与学者横跨人文社科多个门类。

《泰勒斯威夫特:明星、歌曲与粉丝》,劳特里奇出版社,2025年

不过,从流行文化研究的角度,斯威夫特研究已经落后于美国的K-pop研究。在关于斯威夫特的著作出现前,杜克大学出版社在2024年就抢先推出了《防弹再混合:防弹少年团批判性读本》(BangtanRemixed: A Critical BTS Reader),而在更早的2023年,剑桥大学出版社出版了《剑桥K-pop指南》(The Cambridge Companion to K-pop),防弹少年团是其中的一个主题(这也引起了一些学者的批评)。以K-pop为主题的学术会议在哈佛大学、斯坦福大学和耶鲁大学等美国著名高校召开。

两部英语学界K-pop里程碑著作

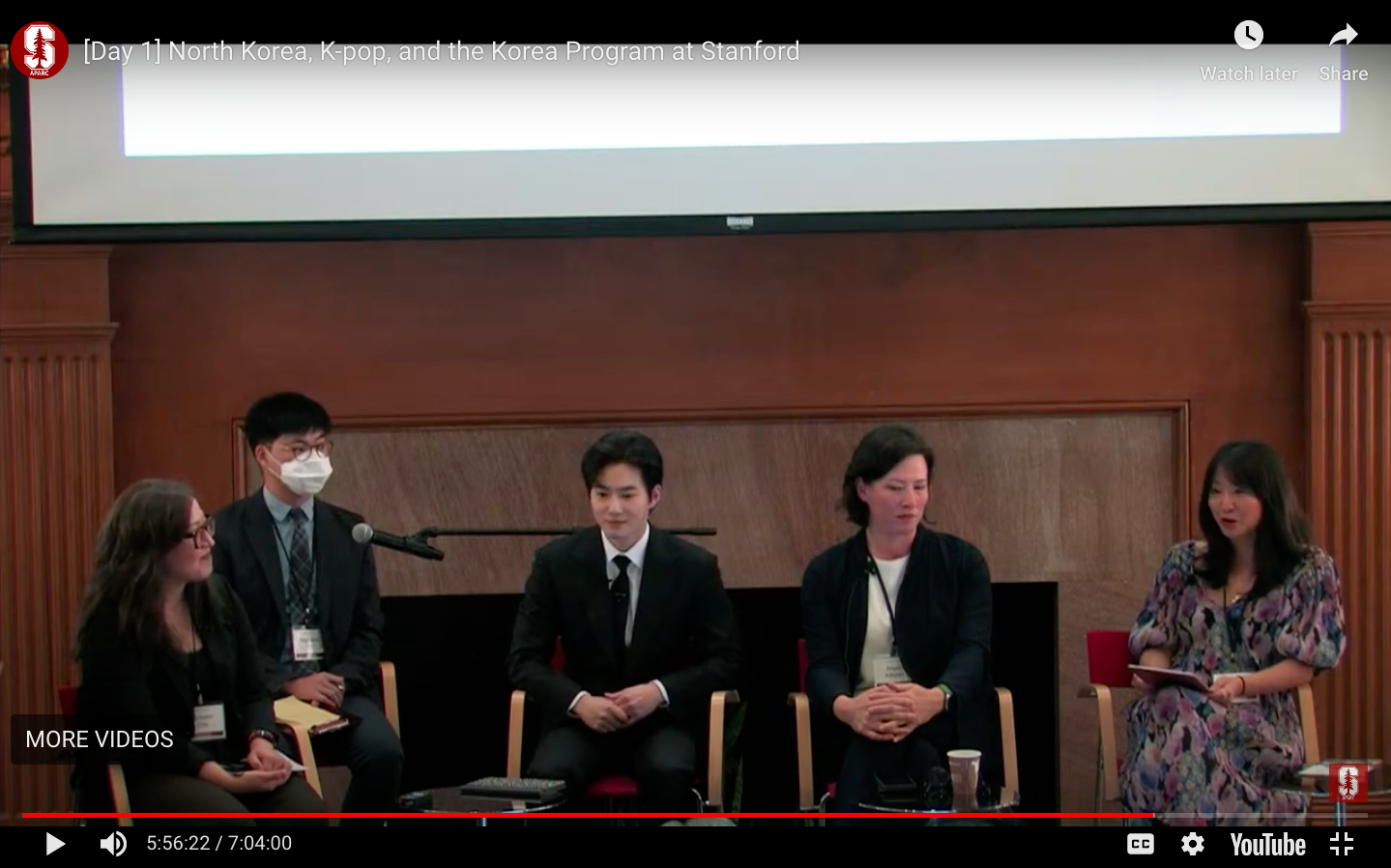

2022年,斯坦福大学韩国文学教授达芙娜祖尔(Dafna Zur)以学者身份去到张艺兴之前在的韩国SM公司,与公司创始人李秀满和张艺兴之前在的EXO团的师弟团NCT和师妹团AESPA进行交流,讨论SM公司与斯坦福大学的合作。基于这一联系,斯坦福大学也在2022年召开了以K-pop为主题之一的朝鲜半岛研究会议,李秀满和EXO团团长金俊勉都参会和发言。金俊勉与多伦多大学韩国流行文化研究者Michelle Cho和斯坦福大学艺术史学者Marci Kwon同属一组(尽管这两位都是防弹粉丝)。

金俊勉在斯坦福大学会议上

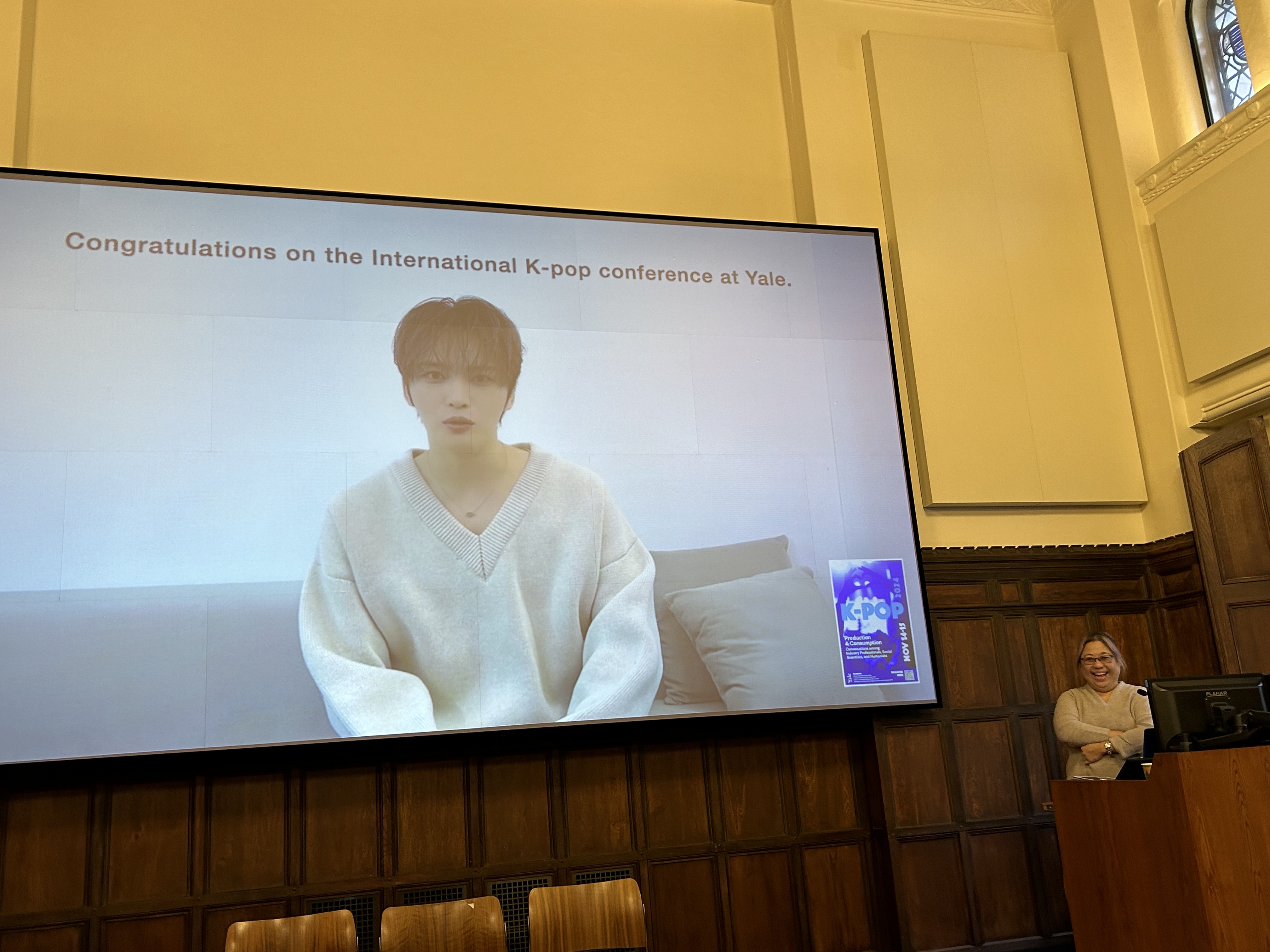

2024年11月,耶鲁大学著名社会学家(同时是防弹粉丝)高玉蘋(Grace Kao)召开K-pop会议,与会者包括了研究者、产业人和前艺人。如果说在桑德尔对斯威夫特的评论与伯尔特对其的支持构成一组对比,那么高玉蘋对K-pop研究的大力支持和耶鲁大学著名宗教学者、前人文学部部长凯瑟琳露夫顿(Kathryn Lofton)又形成一种对比。露夫顿在一次媒体访谈里说美国粉丝对防弹少年团的热情近似宗教崇拜,遭到大量防弹粉丝邮件攻击(而我认为露夫顿恰恰认为防弹是值得关注研究的重要社会文化现象,只是粉丝有点误读了她的意思,而桑德尔无疑并不认为斯威夫特值得研究)。与此同时,哈佛大学著名比较文学学者马丁普克纳(Martin Puchner)在其文化史著作《文化的故事:从岩画到K-pop》(Culture: the Story of US, from Cave Art to K-pop)里高度评价K-pop作为文化跨媒介综合体,值得人文学者学习,还称赞了防弹成员金泰亨(V)的舞台表演里对韩国传统文化的引用。

耶鲁大学K-pop大会会议开幕式,SM男团东方神起前成员金在中发来祝福视频

在太平洋两岸,流行文化出现了两种趋势,美国大学学者对K-pop表现出类似罗马帝国知识精英面对罗马哑剧那种分裂;而尽管张艺兴参演的敦煌话剧是最接近罗马哑剧的作品,任何流行文化从来没有在中国学术界造成美国学术界那样的话语讨论。

就英语学术界而言,我认为答案仍然在拉达-理查兹对第二次智者运动下一些知识精英称赞罗马哑剧的解读里:

“尽管琉善在‘玩弄’这种体裁(即哑剧舞蹈)的同时,还为那些在社会和知识层面有地位、但沉迷于社会上常被怀疑的哑剧艺术的人制造了一个完美的托辞,使他们能心安理得地喜爱哑剧,琉善实际上是在进行一场文化征服。他创作出一部精彩纷呈的作品(即《论舞蹈》),使这种极其流行的艺术得以在高雅文化所占据的表演领域中获得合法存在,但这种存在是被‘包容’进来的、可被驯服的、从属的——或者用布迪厄的话说,是‘被支配的’。借此,琉善将他的文化宣言广泛传播。在这场关于谁有权娱乐公众、谁有权控制这一种多色彩的表演文化的政治斗争中,最高奖项并不属于舞者那无声而富于表现力的身体语言,而是属于受过教育的演说者那机智而巧妙的言语雄辩。”(同上引,第303-4页)

按照拉达-理查兹的说法,无论是琉善写《论舞蹈》还是利巴尼乌斯演说词里展示的对哑剧舞蹈的辩护,是用希腊知识精英的体系对哑剧舞蹈这种流行现象的一种话语建构和收编。也就是说,尽管希腊知识精英无法与哑剧舞者比拼公众影响力,但他们掌握着哑剧舞者没有的论说话语建构能力,他们对哑剧舞蹈的辩护是在用希腊知识精英的体系对哑剧舞蹈进行一次隐秘的收编。

同样的,尽管我相信美国所有教授和学者对K-pop的研究兴趣都是真诚的,但当他们动用自己的知识背景和理论去讨论K-pop,甚至相关K-pop明星和产业人受邀到大学里听这些教授和学者讲关于K-pop研究时,在客观上已经是在对K-pop进行理论和话语收编,把K-pop这样以身体和感官为基础的流行现象纳入到美国学术界(特别是在哈佛、耶鲁、斯坦福这些学校)可以理解的话语体系里。这一点在耶鲁大学K-pop会议上体现非常明显,在一位参会的韩国娱乐公司老板分享完后,高玉蘋非常来劲地问,她作为耶鲁大学教授关心K-pop问题,不知道他怎么看。这就是美国著名常春藤大学教授和韩国娱乐界的一次隐秘交锋。

而在此之前,高玉蘋在韩国报纸上发表文章,写她与韩国某男团(不是防弹)成员共进晚餐的经历,提到她针对他未来职业生涯的困惑,她运用社会学理论给他上了一门社会学入门的小课。也就是说,当韩国爱豆已经成为欧美越来越多青少年的公开榜样,挤压了精英大学教授的空间的时候(类似普克纳在《文化的故事》里提到,有挪威白人男孩为了某个韩国爱豆,每天早上起来努力自学韩语,使他反思为什么大学老师已经失去了这样20世纪非常经典的感召力),高玉蘋反其道而行,将韩国爱豆变成了自己社会学课程的学生,而帮她翻译的耶鲁的韩国博士生则成为了这门一对一“课程”的助教。

普克纳:《文化的故事》中译本,译林出版社,2025年

这一点非常类似色诺芬《会饮》里的苏格拉底,他没有像柏拉图《会饮》里的苏格拉底那样不食人间烟火,而是对来自西西里叙拉古舞团的舞者无比友好,借助他们的舞蹈进行哲学讨论(而不是柏拉图《会饮》里那样,排斥吹笛艺人成为雅典男性精英们哲学讨论的前提),还向其中一位女性舞者学习舞蹈(尽管跳出来毫无美感),以这种亲民的形式完成对流行文化的一次完美收编,到最后舞者们跳阿里阿德涅与狄奥尼索斯的故事,他们的身体已经不再是一种炫技,而变成了某种哲学理想的承载者。

我们可以看出高玉蘋在韩国做的事和色诺芬笔下的苏格拉底出奇的像。在这个意义上,高玉蘋与露夫顿针对K-pop不存在分歧,桑德尔与伯尔特对于斯威夫特也没有本质性的分歧。只是露夫顿在认为K-pop值得研究时,没有像高玉蘋成为粉丝后去主动接触韩国娱乐圈的热情。虽然桑德尔无疑不会支持流行文化研究,但他与伯尔特的分歧仅仅是向前看还是向后看的问题,桑德尔在以20世纪知识分子的姿态来处理21世纪的新问题,而伯尔特无疑更主动地面对21世纪大众传媒时代到来的挑战。

也就是说,在美国人文社科学术开放的学术生态与发达的媒体研究视角(现在美国人文学界都在经历媒体转向)下,大家可以迅速把K-pop纳入自己的学科知识体系。就拿我介入英语学界的K-pop研究而言,当我发现K-pop里越来越多对古希腊罗马神话的高水平演绎时,我意识到这不仅可以纳入关注古希腊罗马神话后世流传引用的古典接受研究(Classical Receptions Studies)里,更可以和罗马哑剧进行比较。因此,在2023年初男团TXT发布新歌《Sugar Rush Ride》后,我立马识别出其叙事里是一个荷马史诗《奥德赛》里的岛屿船难食花者故事,并且可以与在阿富汗出土的关于公元1世纪当地表演者借用《奥德赛》故事书写自己流动表演经历的铭文进行比较,思考荷马史诗在古今亚洲表演文化的接受和改写。我基于之前对该铭文的已有写作,用几个月写好相关文章投给著名的古典接受研究期刊《古典接受杂志》(The Classical Receptions Journal),经过一年的评审和两轮修改,于去年6月刊出。从实践上,这无疑是我将K-pop通过古典接受研究纳入古典学学科话语体系的一次不错的尝试。熟悉英语期刊同行评审的读者都知道,如果我写的不符合学科体系,根本过不了编辑和两位审稿人那两关。

无论是我自己的经历还是其他研究者的经历,都表明包括古典学在内的英语人文社科已经充分做好了迎接K-pop席卷全球的准备,可以迅速动用自己的话语和理论资源将其纳入现有学科框架,同时也完成学科的自我更新,以更加接地气的方式迎接21世纪大众传媒时代。

从广义的古典接受研究(即不限于古希腊罗马接受)来看,《受到召唤:敦煌》是流行文化里的古典接受和跨媒介尝试的顶峰,其艺术价值无疑超越任何一个融入古希腊罗马神话的K-pop音乐视频。但是,也不得不承认,在中国文史学界没有发展出自己的成系统的可以包容流行文化的古典接受研究(尽管存在传统的接受史),整个人文社科选题总体上偏经典研究,没有成系统的流行文化和媒体研究的情况下(我在成都看话剧前一天,和四川大学一位新闻研究者聊,才意识到美国人类学、社会学里对媒体文化的研究在国内更多被传播学者关注,而他认为国内主流人类学与社会学研究过于陷入20世纪的经典社科框架内),似乎汉语学界还无法自如地应对张艺兴主演的这部话剧及其介入文史学术界的尝试。而张艺兴在兰州巡演时,还去了敦煌研究院与青年研究人员交流,并将他们纳入他的“敦煌小工匠”项目,“小工匠”这称呼无疑和话剧里对敦煌数字研究强调的技术主义想象紧密相关。同时,张艺兴面对的青年研究人员也是在期刊考核逻辑下成长起来的新一代学者。

主演敦煌话剧不是张艺兴首次与文史学界接触。在2022年11月,就在张艺兴关于丝绸之路舞乐与街舞对话的歌曲《面纱》出来后不久,张艺兴以音乐制作人的身份去哈佛大学交流,邀请方一开始试图说服哈佛一位中国历史教授(其拥有的教席是直接来自伯希和在法兰西学院拥有的中亚语文学位置,是按照清华大学著名藏学家沈卫荣近年来一直强调的欧洲大陆汉学不是汉文明研究而是包含所有中华民族的中国学研究的理念而设置),可惜由于各种原因,那位名教授未允诺,因此邀请方找了负责哈佛一所负责重要东亚研究机构的学者与张艺兴对谈。也就是说,张艺兴在话剧里扮演常书鸿、提到伯希和之前,张艺兴已经与欧洲汉学在北美的继承学统有过接触。

张艺兴在哈佛大学的演讲

如果说公元4世纪晚期后,晚期罗马帝国随着基督教的上升,越来越多的基督教士将哑剧舞者看作眼中钉肉中刺。按照利巴尼乌斯的学生、基督教父金嘴约翰的演说词,其每次提到罗马剧场和舞者,他关心的一个主题是民众是去剧场看戏还是教堂里听他讲道,即公众文化权威是舞者还是教士。早期罗马帝国的智术师和舞者的张力,转化为教士与舞者的张力。教士拥有和智术师一样的希腊文化训练,但拥有后者没有的超验感染力和群众基础。对民众喜欢哑剧舞蹈的攻击不再局限于大家要有更多文化追求这样苍白的话语,而是直接用看撒旦(或路西法)的化身不敬神这样诉诸普世一神教的话语。在晚期古代研究占主导的基督教取代异教的叙事下,大家忽视了教士取代艺人、教堂取代剧场才是真正的转型(背后是古代城市的最终衰落)。

也就是说,如果晚期罗马帝国教士代替艺人是一场被忽视的人类历史上重要的精神革命后,在现代欧洲资本主义及其全球扩张重新塑造了世界版图的情况下,后基督教时代出现了两种对基督教权威的替代品:一种是基督教内部发展出来的启蒙学者,一种是外在于基督教、在大众传媒技术影响下,早期现代舞者开创的明星。在今天对古希腊罗马文明的认知里,哲学、法律、民主、建筑、医学、科学等等都可以在古希腊罗马找到源头,但源于古希腊高峰与罗马帝国包括哑剧在内的娱乐文化,其意义并没有被充分强调,研究晚期罗马帝国史的大部分学者也没有意识到帝国东部教士和艺人的斗争是真正的文化秩序变迁的关键所在。但当作为20世纪以来流行文化集大成者的K-pop系统里出来的艺人在国内多个领域成功跨界后,张艺兴开始以敦煌学为口子进入传统人文学界,开始与常书鸿、陈寅恪进行跨媒介联系,或许可以为重新发掘古希腊罗马文明没有被充分认识的大众文化遗产提供启发。

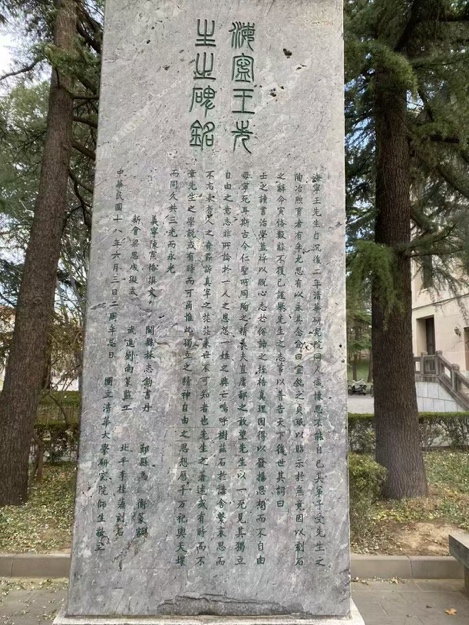

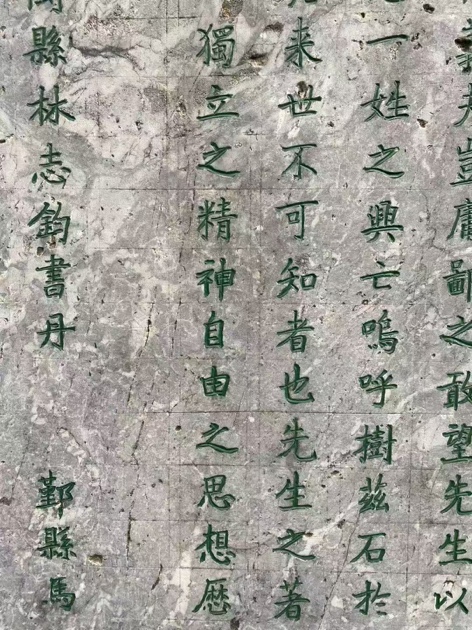

结语:独立之精神、自由之思想

从古典接受的角度,当代古希腊罗马文明无疑是欧洲文明现代发展过程中回溯历史重新认识的结果。当下社交媒体文化在中国发展的高度以及国家对希中文明互鉴的强调,让我们比任何时期、任何国家都更加急切需要古希腊罗马知识精英对大众文化反思的经验,而对古希腊罗马大众文化的研究和认识,也能完成对古希腊罗马文明认识中缺失的那一环。在这个意义上,我们可以重温话剧里陈芝秀引用陈寅恪话的完整原文:

“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流(借用佛教初果之名)。其未得预者,谓之未入流。此古今学术士史之通义,非闭门造车之徒,所能同喻者也。”(陈寅恪:《陈垣<敦煌劫余录>序》,《金明馆丛稿二编》,北京:三联书店2009年第二版,第266页)

当话剧里林之秀暗示当代技术主义下的数字人文(及数字资本主义下的大众文化)可以取代陈寅恪所代表的人文主义学术时,可能导演和演员们没有意识到,这部高度跨媒介的话剧已经为21世纪的人文主义的学术自我更新提供了新材料、激发了新问题;也没有了解到,支撑陈寅恪这段话的根底不是新材料,而是“独立之精神、自由之思想”。

陈寅恪《王观堂先生挽词并序》碑铭,里面提到“独立之精神、自由之思想”